“HABEMUS PAPAM” di NANNI MORETTI

Un pontefice piccolo piccolo

Il film si apre su Piazza San Pietro in Città del Vaticano. Nel buio della notte la luce dei lumini segna la presenza dei fedeli in attesa, uniti in veglia per il defunto Papa Wojtyla. Il giorno del solenne funerale i cardinali, i capi di stato, le personalità importanti e la gente comune si raccolgono tutti attorno all’umile bara di legno.

Segue la sfilata dei cardinali di ogni continente che si apprestano, secondo la tradizione, a rinchiudersi in conclave all’interno della Cappella Sistina, isolati dal mondo fino a quando non avranno eletto il nuovo papa.

Apparentemente sembra che tutto vada bene, ma tra i cardinali pare sia comune il pensiero di non ambire proprio a tale ruolo, e in molti pregano affinché… “Dio non scelga proprio me!”. Allo spoglio dei voti appaiono tutti sollevati quando il favorito risulta essere il cardinale Melville (Michel Piccoli), il quale invece sembra spiazzato. Esita, quando gli viene chiesto se accetta di essere papa, e mentre attende di essere presentato alla folla dei fedeli dal cardinale protodiacono è preso dall’ansia, tanto che all’annuncio: «Habemus Papam» è colto da una violenta crisi di panico. Infine fugge interrompendo la cerimonia di elezione, lasciando tutti attoniti.

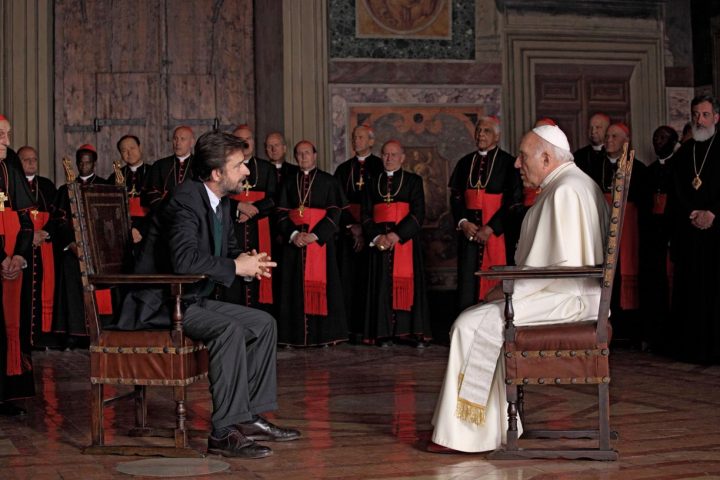

Il Collegio dei cardinali è molto preoccupato, si decide di affrontare il fatto inedito convocando subito in Santa sede lo psicanalista Brezzi (Nanni Moretti), considerato il miglior professionista, affinché sbrogli la matassa.

Egli però fin dal primo colloquio con il Santo Padre si trova un muro contro, fatto di veti e di tabù che rendono impossibile ogni approccio, per cui il suo consiglio è quello di rivolgersi a uno psicanalista che non conosca l’identità del papa, così che possa sentirsi libero di agire.

Nel frattempo il dottor Brezzi, suo malgrado, si scopre prigioniero, il conclave non si è ancora concluso e nessuno dei presenti può avere alcun contatto con l’esterno. Impegna così il suo tempo a conoscere e riflettere su quel mondo e a trovare una strategia che coinvolga tutti al fine di creare l’atmosfera più adatta per aiutare il neoeletto papa, il quale appare ormai “caduto” in depressione.

Egli viene accompagnato in incognito a una seduta analitica presso una psicanalista (Margherita Buy) che lo accoglie con gentilezza credendo sia un attore in difficoltà, ruolo tra l’altro che si scoprirà essere stato un sogno di gioventù di Melville. Ella risulterà essere l’ex moglie di Brezzi, da lui descritta come convinta fautrice del “deficit di accudimento” come causa frequente dei disturbi della sfera emotiva.

Al termine della seduta il Santo Padre sente il bisogno di camminare in solitudine, e tra il traffico della via improvvisamente scompare.

Il portavoce della Santa sede, che insieme agli agenti di scorta ha il compito di sorvegliare che tutto fili liscio, dopo averlo cercato disperatamente per tutta la città decide di prendere tempo usando uno stratagemma per far credere a tutti che il papa sia in raccoglimento nelle sue stanze.

Il dottor Brezzi intanto suggerisce ai cardinali di dare vita nel cortile (proprio sotto gli appartamenti del pontefice) a un vero e proprio torneo internazionale di pallavolo, da disputare “con garbo e disciplina” al fine di creare quel clima positivo che possa rinfrancare il Santo Padre.

Ma in realtà il neo papa sta vagando per la città, ed è come se fosse caduto da un mondo a suo modo perfetto in un altro imperfetto, pieno di contraddizioni. Egli è disorientato da una società che sembra andare in sfacelo sotto gli occhi di tutti, impotenti, indifferenti.

Trova riparo in un albergo, dove entra in contatto con una compagnia teatrale che si trova anch’essa in difficoltà per via degli eccessi istrionici, un po’ nevrotici, di un loro attore che volontariamente si fa ricoverare in ospedale. Tra qualche giorno dovranno mettere in scena il Gabbiano di Čechov e… incredibile! Il neo papa del dramma conosce a memoria tutte le battute.

Commento: è sorprendente come Nanni Moretti in qualche modo abbia espresso una profezia con questo film anticipando ciò che sarebbe avvenuto: le dimissioni di un papa, cosa peraltro rara. Mi aspettavo un film più sarcastico, polemico… non manca l’ironia… ma quello che emerge di più è l’aspetto umano del papa, che rimane sempre un uomo con le sue fragilità, con i suoi perché, un capo spirituale che vive le difficoltà come tutti. E di sicuro esserlo in questo momento storico non è certamente facile!

Un grande esempio di questo essere uomo-papa per primo ce l’ha dato l’indimenticabile Papa Luciani ricordato con affetto, il cui pontificato durò soltanto 33 giorni, fatto che sconcertò il mondo intero. Egli aprì la strada a Papa Wojtyła con i suoi abbracci, il suo rispetto per la donna, il suo rispetto per l’altrui fede, nel non celare la sua sofferenza dovuta alla malattia. Un grande uomo, e il film me l’ha ricordato.

Ancor più lo è Papa Francesco che per scelta di nome e per il suo modo di fare ha espresso il concetto che è nella povertà e nella semplicità che si coglie il vero significato della vita come amava fare Gesù, fuori da tutto ciò che è artificioso e ci allontana dalla nostra essenza umana come fece Francesco d’Assisi.

Leda

Habemus Papam

di Nanni Moretti

Italia, 2010

Genere: Commedia

Sceneggiatura: Nanni Moretti,

Francesco Piccolo, Federica Pontremoli

Fotografia: Alessandro Pesci

Montaggio: Esmeralda Calabria

Musiche: Franco Piersanti

Scenografia: Paola Bizzarri

Costumi: Lina Nerli Taviani

Produzione: Sacher Film, Le Pacte, Fandango

Distribuzione: 01 Distribution

“Soffro di deficit da accudimento, ma non ho capito cos’è!”

(Il Papa)

Il portavoce: “L’abbiamo chiamata perché Lei è il più bravo!”

Lo psicoanalista: “Ma che maledizione, me lo dicono sempre tutti!”

Il cardinale: “Possiamo giocare a palla prigioniera?”

Lo psicoanalista: “Palla prigioniera…

sono 50 anni che l’hanno levata”.

“Il farmaco che prendete deve avere una bassa emotività,

altrimenti siete rimbambiti tutto il giorno”.

(Lo psicanalista)

Il Papa: “Le ricordo che il concetto di anima e di inconscio

non possono coesistere…!”

Lo psicoanalista: “Adesso lo vedremo!”

“Anche nella Bibbia si parla di depressione!”

(Lo psicanalista)

Recensione di Alessio Trerotoli

A cinque anni di distanza da “Il Caimano” e la parentesi da attore in “Caos Calmo”, Nanni Moretti torna dietro la macchina da presa allontanandosi dalle vicende politiche del film precedente, ed entrando in un mondo che in Italia è spesso un tabù, il Vaticano. L’ironia di Moretti, pur regalando al suo personaggio delle battute memorabili («Può chiamarlo Santità» «Mi pare un po’ troppo»), è messa spesso da parte per lasciare campo aperto al Papa Michel Piccoli, e alla sua indagine interiore sulle responsabilità di un ruolo che ritiene troppo grande per lui. Tuttavia il ruolo del Papa sembra essere solo un pretesto per parlare della fragilità di un uomo che potrebbe essere chiunque, in qualunque situazione, in qualunque parte del mondo. Ed è qui che il film si fa universale, seppur raccontando la storia di un Pontefice alle prese con il suo incarico, e quindi la storia di un personaggio totalmente fuori dall’ordinario.

Dopo la morte dell’ultimo Papa, i cardinali di tutto il mondo si riuniscono per eleggere il nuovo Pontefice: dopo ore di attesa viene eletto il cardinale Melville, che però non regge il peso della responsabilità e rinuncia a salutare i fedeli dal balcone di Piazza San Pietro. Il Vaticano è in fermento, finché il Papa non viene presentato nessuno può comunicare con l’esterno, ed è per questo che lo psicanalista chiamato per l’occasione (Nanni Moretti in piena forma), per giunta ateo, è costretto a restare in Vaticano finché il Papa non deciderà di cominciare il suo pontificato. Mentre l’angoscia dei cardinali viene alleviata dalle idee bizzarre dello psicanalista, il nuovo Papa fugge dal Vaticano perdendosi tra le vie di Roma, cercando di affrontare le sue debolezze e riflettendo sul valore della vita.

Moretti dipana due matasse ben distinte tra loro, due film quasi paralleli che si incontrano, si allontanano per poi abbracciarsi l’un l’altro: la drammatica storia di un Papa, ma soprattutto di un essere umano, oppresso dai timori, dalla debolezza e da un’inadeguatezza percepita come un’occasione per conoscere la vita. Dall’altra parte le vicende del professor Brezzi, un non credente in Vaticano, che in attesa di poter lasciare il suo soggiorno obbligato organizza tornei di pallavolo tra cardinali, parla loro di quote e scommesse, accenna al darwinismo, gioca a carte, e non si risparmia di sottolineare il prezzo della benzina nello Stato Pontificio. Un bellissimo binario parallelo sul quale il film è condotto con esperienza e ironia, con l’unica pecca di non voler osare troppo (il sarcasmo pungente del primo, irresistibile, incontro tra lo psicanalista e i cardinali viene messo da parte troppo presto). Diamo così il bentornato a Nanni Moretti: il cinema italiano non può che ringraziare.

Cinquanta giorni dopo la festa della Pasqua si celebrava la festa di Pentecoste. Dieci giorni prima Gesù era asceso al cielo e i discepoli aspettavano ancora il dono dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso.

A sostituire Giuda Iscariota avevano scelto Mattia, che fu aggiunto al gruppo dei dodici, ed essi cominciarono ad essere riconosciuti col nome di “apostoli”.

Quando arrivò il giorno della Pentecoste, erano tutti riuniti nella stessa stanza. All’improvviso venne dal cielo un rumore come di un vento forte e impetuoso che riempì tutta la casa. Mentre si guardavano l’un l’altro impauriti, videro qualcosa simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano su ciascuno di loro.

Tutti furono riempiti di Spirito Santo, come aveva promesso Gesù. Si misero a parlare e si resero conto che, guidati dallo Spirito, parlavano lingue diverse.

A quel tempo, vivevano a Gerusalemme ebrei molto religiosi, venuti da tutte le parti del mondo. Quando si sparse la notizia degli apostoli, un gran numero di loro accorse per ascoltarli. E quale non fu la meraviglia quando constatarono che ognuno di loro li sentiva parlare la propria lingua. Lingua che gli apostoli non avevano mai imparato.

«Tutti costoro che parlano non sono tutti Galilei? – si chiesero stupiti – Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? …Che cosa vuol dire tutto ciò?».

Altri invece, li prendevano in giro dicendo che erano ubriachi. Allora Pietro si alzò coraggiosamente davanti a tutti e insieme a lui si alzarono gli altri apostoli. Ormai non si nascondevano più! Erano pronti ad affrontare la potenza dell’impero romano, e anche le autorità ebraiche, nel nome di Gesù.

«Fate attenzione a ciò che sto per dire» disse Pietro rivolto alla folla. E spiegò loro che si era realizzato quanto annunziato dalle Scritture: che lo Spirito Santo sarebbe stato mandato su tutti gli uomini; che i loro figli e le loro figlie avrebbero avuto il dono della profezia; che i loro giovani avrebbero avuto visioni. E poi parlò loro di Gesù.

Tratto da: La Bibbia illustrata per ragazzi – “La prima Pentecoste” – Testo di Marjorie Newman, disegni di Michael Cood – San Paolo Edizioni, 1989

Immagine creata con IA

Le prime comunità cristiane

Il Cristianesimo nacque all’interno dell’Ebraismo nel I secolo d.C. in Giudea, una provincia dell’Impero romano, dalla predicazione di un ebreo, Gesù di Nazaret. Si diffuse in tutto l’Impero romano e oltre i suoi confini nonostante le persecuzioni in atto, attraverso i suoi discepoli, tra cui i dodici apostoli ai quali era stato affidato il compito di parlare di Gesù e di ciò che aveva fatto. Venne così a formarsi una prima comunità giudeo-cristiana che accolse l’invito a sperare, a credere, a unirsi e a vivere secondo i principi ispirati da Gesù con il discorso della montagna.

Gradualmente il Cristianesimo si distaccò dal Giudaismo, soprattutto quando il Tempio di Gerusalemme (ricostruito nel 516 a.C. sotto Ciro il Grande, re di Persia, e ampliato nel 64 d.C. da Erode il Grande, re della Giudea) venne distrutto nel 70 d.C. dalle legioni romane comandate da Tito figlio di Vespasiano, impegnate a reprimere la ribellione in Giudea (Prima guerra giudaica).

Fine delle persecuzioni

La Chiesa cristiana venne ad affermarsi in modo tale che l’imperatore romano Costantino decise di porre fine ufficialmente alle persecuzioni con l’Editto di Milano (313), consentendo la libertà di culto in tutti i territori dell’Impero Romano d’Oriente e d’Occidente. Ebbe inizio così l’alleanza tra Impero romano e Chiesa cristiana, libera di costruire luoghi di culto, trasformando di fatto il volto di Roma che per secoli era stata pagana.

Originariamente quattro furono le basiliche cristiane edificate a Roma:

la più antica è la basilica di San Giovanni in Laterano, è la cattedrale della diocesi di Roma la più importante in Occidente;

la basilica di San Pietro in Vaticano, edificata nel luogo in cui secondo la tradizione venne sepolto san Pietro, il primo degli apostoli di Gesù;

la basilica di San Paolo fuori le Mura innalzata nei pressi del luogo dove fu sepolto san Paolo di Tarso, già meta di pellegrinaggi fin dal I secolo;

la basilica di Santa Maria Maggiore, ritenuta il più antico santuario mariano d’Occidente.

l’Impero romano e la Chiesa cristiana

Costantino decise di fondare una nuova Roma, al fine di dare un nuovo corso politico e religioso al proprio impero e per ovviare al declino dell’Impero romano d’Occidente sempre più preda delle orde barbariche. Fondò così una nuova capitale nel 330 scegliendo come punto strategico l’antica Bisanzio, che in suo onore venne chiamata Costantinopoli, trasferendo di fatto la sede del governo imperiale in Oriente.

La Chiesa cristiana comincia ad assumere un ruolo importante, si definisce cattolica, che nella lingua greca significa propriamente “completa”, “tutto insieme”, e si pone come comunità di credenti aperta a tutti ed espressione di una religione universale.

La figura del papa assume un ruolo universale sull’intera cristianità in quanto successore dell’apostolo Pietro, considerato il primo vescovo di Roma. È il Pontefice Massimo (pontifex maximus) della Chiesa cattolica universale, una carica sacerdotale che dalle origini dell’epoca romana era ricoperta dagli imperatori fino al 376, anno in cui l’imperatore Graziano fervente cristiano, rinunciò al titolo in favore del vescovo di Roma.

Con l’imperatore Teodosio il Cristianesimo diventò religione ufficiale dell’Impero romano d’Oriente e d’Occidente, proibendo tutti gli altri culti religiosi (Editto di Tessalonica).

Le principali sedi apostoliche della cristianità, fondate dagli apostoli furono rispettivamente: il Patriarcato di Roma (Santa Sede) con autorità sulle diocesi dell’Impero d’Occidente, e i patriarcati di Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme sotto l’autorità dell’Impero d’Oriente (o Bizantino).

La Diocesi era un tipo di suddivisione amministrativa utilizzata nell’Impero romano, che in seguito passò ad indicare una porzione della comunità cristiana delimitata in maniera territoriale e affidata al governo pastorale di un vescovo.

Il Medioevo e la Chiesa Romana

Durante il Medioevo fu il Monachesimo e il sorgere dei monasteri in tutta Europa a contribuire alla diffusione del Cristianesimo. Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476) l’unica istituzione a rimanere stabile in territorio europeo fu la Chiesa.

Quando Gregorio Magno divenne Papa e vescovo della diocesi di Roma (590), la Chiesa romana assunse un ruolo significativo: egli fu il primo Papa a esercitare oltre al potere spirituale (governo delle anime) anche il potere temporale (governo degli uomini) sul territorio del Ducato romano, una delle sette ripartizioni dell’Esarcato d’Italia.

Con la fine del dominio bizantino sui territori italiani, il Ducato romano si trovò quasi completamente isolato e indifeso, esposto alle continue invasioni barbariche. Al vuoto politico creatosi fu il papa ad assumere un ruolo di guida e di governo, ponendo le basi dello Stato della Chiesa.

Lo Stato Pontificio e il Sacro Romano Impero

Il Papa continuamente minacciato dai Longobardi chiese l’aiuto dei Franchi e ottenne la liberazione del territorio, sancendo così la nascita dello Stato Pontificio (752) di cui Roma divenne capitale. Sotto la protezione dei Franchi il prestigio della Chiesa romana crebbe ancor più, quando Carlo Magno riconobbe al pontefice un potere eminentemente spirituale.

Con la sua incoronazione a imperatore dei Romani nella basilica di San Pietro (800), venne sancita la nascita del Sacro Romano Impero e la rinascita del potere imperiale, che in quanto sacro doveva considerarsi voluto da Dio. Pertanto il potere di incoronare l’imperatore era attribuito al Papa.

Per ristabilire un saldo potere in Europa seguì una fase di collaborazione con l’Impero germanico, dopodiché si entrò in una fase di scontro poiché l’imperatore di Sassonia e i suoi successori condizionarono pesantemente la vita della Chiesa di Roma sulla scelta dei nuovi papi, imponendo anche l’elezione di una serie di vescovi non italiani.

Un nuovo declino del potere imperiale e l’emergere delle potenti famiglie romane che si contendevano il controllo di Roma e dei possedimenti pontifici, fecero sì che il papato divenisse uno strumento in mano alle fazioni romane in lotta, e le elezioni papali un terreno di scontro. Al soglio pontificio si videro salire papi deboli e/o profondamente corrotti, che finivano assassinati o rovesciati con la forza.

Scisma d’Oriente

Nel contempo i dissensi già esistenti tra la Chiesa di Roma (d’Occidente) e la Chiesa di Costantinopoli (d’Oriente) accrebbero a tal punto da determinare lo Scisma d’Oriente. Si ruppe così ufficialmente l’unità di quella che era stata la Chiesa dell’Impero romano (1054), non riconoscendo più il ruolo universale del Papa.

Rottura tra Papato e Impero

Con la Riforma dell’elezione papale del 1059 si stabilì che il compito di eleggere il nuovo papa era riservato solo ai cardinali vescovi. Nel 1060 vennero emanati i famosi decreti contro la simonia (la compravendita di cariche ecclesiastiche) che provocarono una rottura tra Papato e Impero che divenne ancor più acuta con la lotta alla pratica delle investiture, uno scontro che in Italia sfociò nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini, e che ebbe fine con il Concordato di Worms (1122) che ristabilì l’autonomia del Papato, il quale negli anni successivi fu in grado di orientare la politica europea.

L’impero romano d’Oriente nel frattempo in seguito alla grande espansione dell’Islam aveva perso molti territori, ciò convinse Papa Urbano II a recarsi a Gerusalemme per riconquistare la Terra Santa perennemente contesa tra ebrei, romani, persiani, cattolici e musulmani, dando inizio al fenomeno delle Crociate.

Ma il Papato si ritrovò ancora a fare i conti con l’interferenza delle famiglie baronali romane, che nel contendersi il dominio di Roma tornarono a far sentire la propria influenza nel collegio cardinalizio. Le elezioni papali del 1124 e del 1130 furono entrambe segnate da divisioni interne nella Chiesa e portarono all’elezione contemporanea di due papi.

I continui scontri tra le varie fazioni nobiliari e popolari, nei secoli XII e XIII convinsero i Papi a risiedere ed esercitare le proprie funzioni al di fuori di Roma.

Nel frattempo in Germania il nuovo sovrano Federico I Barbarossa interferiva nella nomina dei vescovi con l’intento di ristabilire il potere imperiale e la sua superiorità sul Papato, in aperta violazione del Concordato di Worms.

Il conclave

Per l’elezione papale nel 1274 si decise per l’isolamento della riunione del collegio cardinalizio in un luogo segreto e chiuso al pubblico per evitare ritardi, interferenze esterne e tentativi di corruzione, che prese il nome di ‘conclave’ in rapporto a un fatto storico.

Nel 1268 i cardinali riuniti per l’elezione papale nel palazzo vescovile di Viterbo, non riuscendo a eleggere un papa furono letteralmente rinchiusi all’interno del palazzo dal popolo esasperato dall’attesa. Fu quindi scoperchiato parte del tetto esponendo i cardinali alle intemperie. Ciò li convinse dopo 33 mesi di conclave (la parola deriva dal latino cum clave, cioè “chiuso a chiave”) a eleggere il nuovo pontefice. In conseguenza a ciò, vennero stabilite norme più rigide circa il conclave e la clausura dei cardinali.

Papato di Avignone

Al persistere di aspri scontri, nel 1309 la Santa Sede venne trasferita ad Avignone in Francia dove rimarrà per settant’anni (cattività avignonese), favorendo l’elezione di cardinali e di papi francesi. Nel frattempo le province dello Stato Pontificio in preda a continui disordini, furono dilaniate dalle lotte interne tra le principali famiglie nobiliari romane.

Al ritorno del Papato nella sede di Roma, la Cristianità europea subì una profonda lacerazione con l’elezione di due papi: uno a Roma e uno ad Avignone. Entrambi con il proprio collegio cardinalizio, entrambi convinti della propria legittimità, finirono per scomunicarsi a vicenda.

Scisma d’Occidente

Sulla scia dello scontro tra papi e antipapi per il controllo del soglio pontificio che generò il caos e una profonda crisi, l’autorità papale ne uscì fortemente indebolita. L’Europa cristiana si divise tra fazioni opposte ponendo le basi dello Scisma d’Occidente che perdurò per quasi quarant’anni (dal 1378 al 1418).

A porre fine allo scisma fu il Concilio di Costanza (1414–1418) e il papato tornò a riaffermare la propria supremazia e la propria autorità sui territori dello Stato pontificio, su cui regnò come una monarchia assoluta assumendo le stesse caratteristiche degli altri Stati italiani.

Il Papato del Rinascimento

Roma si apprestava a ritornare la capitale della cristianità, restituendole la sua grandezza e la sua bellezza attraverso un processo di rinascita culturale e artistica. I papi del XV secolo agivano come principi rinascimentali e piuttosto che su un rinnovamento spirituale, preferirono concentrarsi sulla politica e sul prestigio artistico, ricostruendo Roma e favorendo le arti e le scienze (mecenatismo).

A rilanciare Roma come centro dell’arte furono incaricati artisti come Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante, e ciò richiese maggiori risorse finanziarie, specie per la ricostruzione della Basilica di San Pietro, per la decorazione della Cappella Sistina, per fondare la Biblioteca Vaticana. Ma anche il lusso fastoso e la mondanità in cui viveva il clero romano, considerato da molti in contrasto con la semplicità del Cristianesimo delle origini, così come la corruzione e il nepotismo (favorire i parenti nei ruoli di potere), richiedevano introiti che venivano ricavati dalla vendita delle indulgenze (un condono della pena dovuta per i peccati) e di cariche ecclesiastiche (simonia).

La controversia su queste pratiche ritenute spregiudicate e il mancato profondo rinnovamento atteso da tempo, raggiunsero il loro culmine che sfociò nella Riforma protestante.

Chiese Cristiane Protestanti

La decadenza morale della Chiesa, il desiderio di un rinnovamento e di un ritorno a una fede più autentica basata sul Vangelo, spinse il teologo tedesco Martin Lutero ad avviare la Riforma protestante che a partire dal 1517 portò a una frattura dell’unità cristiana in Europa Occidentale (scisma) e come conseguenza la nascita nel XVI secolo di molte Chiese protestanti indipendenti e riformate, tra cui:

• la Chiesa luterana in Germania, nata dalla predicazione e dalle idee di Martin Lutero rifiuta l’autorità del papa e aspira a un ritorno alla purezza del Vangelo e alla centralità della fede;

• la Chiesa calvinista in Svizzera, fondata sulle idee del teologo Giovanni Calvino rifiuta il papa e la gerarchia cattolica, è una comunità molto rigorosa e controllata;

• la Chiesa anglicana in Inghilterra, nata come risultato di uno scisma politico e religioso dalla Chiesa cattolica promosso dal re Enrico VIII. Si pone tra cattolici e protestanti, mantiene una struttura simile a quella cattolica, guidata dai vescovi il capo supremo della Chiesa anglicana è il re, non il papa.

La Controriforma

Alla Riforma Protestante la Chiesa cattolica reagì con la Controriforma, mettendo in atto una serie di misure per recuperare autorità e credibilità.

Momento centrale della Controriforma fu il Concilio di Trento (1545-1563) con cui si riaffermò la dottrina cattolica tradizionale che era stata contestata dai protestanti, si migliorò la disciplina del clero, si avviò quindi una riforma interna al fine di un rinnovamento sia spirituale che dottrinale, sia istituzionale che politico, auspicato da tempo.

Una parte fondamentale per contrastare la diffusione delle dottrine protestanti l’ebbero i nuovi ordini che vennero promossi o fondati come: i cappuccini, i barnabiti, i teatini, ma soprattutto la Compagnia di Gesù fondata nel 1534 da Ignazio di Loyola. I gesuiti ebbero un ruolo centrale nell’educazione, nelle missioni (in Cina, in Giappone, in America latina, in Africa) e nella difesa della dottrina cattolica, adottando al contempo un approccio rispettoso delle culture locali.

Anima e guida della Controriforma fu Carlo Borromeo, che assieme a Ignazio di Loyola e a Filippo Neri fu tra i massimi riformatori della chiesa cattolica nel XVI secolo.

Il processo di rinnovamento e di rafforzamento della fede che avvenne in questo periodo storico, tra la fine del 1500 e per tutto il Seicento, fu veicolato in particolare attraverso l’arte barocca.

Il Barocco è un movimento artistico, culturale e filosofico nato in Italia, si è poi diffuso in tutta Europa e nelle colonie europee. Sviluppatosi tra la fine del 1600 fino alla metà del 1700, in un’epoca compresa tra il Rinascimento e l’Illuminismo, si caratterizza per l’abbondanza dello sfarzo e della ricchezza decorativa (putti alati, riccioli, ghirlande, fiori, oro, stucchi…) che affascina e sorprende, tutto è scenografico e teatrale pensato per stupire, tutto è in movimento, in un gioco di prospettiva per creare effetti sorprendenti, tutto mira al coinvolgimento emotivo della persona, alla meraviglia, alla commozione, alla spiritualità.

Ne è un esempio folgorante l’architettura di Gian Lorenzo Bernini e il maestoso colonnato che realizzò in Piazza San Pietro a Roma.

Ne è un esempio folgorante l’architettura di Gian Lorenzo Bernini e il maestoso colonnato che realizzò in Piazza San Pietro a Roma.

Tra le sculture, straordinario è il Cristo velato uno dei simboli più alti del Barocco napoletano realizzato dal giovane artista Giuseppe Sanmartino nel 1753. Ciò che affascina è il drappeggio del velo sottile e leggero che crea l’illusione ottica di un marmo morbido e lieve, che lascia intravvedere un corpo adagiato, che rimane lì, in attesa, esanime… chi ha potuto uccidere il Cristo?

I papi del Seicento e la Curia romana commissionarono numerose opere monumentali come chiese, fontane, piazze scenografiche e palazzi, le famiglie nobiliari romane diventarono importanti mecenati e collezionisti di opere di alto pregio.

Si volle rafforzare la fede narrando la Bibbia e i Vangeli attraverso le immagini, così che fossero comprensibili a tutti, compito che fu affidato ad artisti rivoluzionari come il Caravaggio con il suo ciclo pittorico di San Matteo, lo spagnolo Diego Velázquez che realizzò nel 1650 il famoso ritratto di Papa Innocenzo X, il pittore fiammingo Peter Paul Rubens che nel suo primo periodo romano  realizzò il Martirio di San Sebastiano (1601-1602), un dipinto a cui il Bernini si sarebbe ispirato per una sua scultura. Nel dipinto Sebastiano, il santo invocato contro la peste, appare denudato e trafitto dalle frecce mentre viene curato dagli angeli; egli, un soldato romano che aveva sostenuto la fede cristiana, fu condannato a morte da Diocleziano, l’imperatore che mise in atto la più dura e sistematica persecuzione dei cristiani.

realizzò il Martirio di San Sebastiano (1601-1602), un dipinto a cui il Bernini si sarebbe ispirato per una sua scultura. Nel dipinto Sebastiano, il santo invocato contro la peste, appare denudato e trafitto dalle frecce mentre viene curato dagli angeli; egli, un soldato romano che aveva sostenuto la fede cristiana, fu condannato a morte da Diocleziano, l’imperatore che mise in atto la più dura e sistematica persecuzione dei cristiani.

Ad incarnare lo spirito tipicamente barocco è la sua l’originalità profondamente femminile di Artemisia Gentileschi, le sue opere emanano una spiritualità intensa, estasi e pathos come in Santa Cecilia dipinto a olio del 1620. Le sue figure femminili sono efficaci, appassionate, emotivamente combattive, i suoi dipinti erano particolarmente apprezzati dai nobili e dai cardinali.

Anche la Musica assunse un carattere più evocativo che meditativo, più brillante e coinvolgente come le opere di Antonio Vivaldi profondo innovatore dal ritmo energico e incalzante, e di Johann Sebastian Bach dallo stile più complesso e spirituale, entrambi crearono uno stile personale universale.

A Roma arrivavano moltitudini di pellegrini da ogni dove per vedere i luoghi santi della cristianità, specialmente in occasione dei Giubilei. L’Anno Santo indetto da Papa Innocenzo X nel 1650 fu uno dei più sontuosi, per quella circostanza a Roma furono restaurati i i “Cammini Giubilari”.

I “Cammini Giubilari” erano percorsi devozionali che collegavano le quattro basiliche maggiori edificate a Roma (sopra citate), in ciascuna delle quali c’era una “Porta Santa” che veniva aperta per la durata dell’anno giubilare e poi richiusa con una muratura.

I pellegrini percorrendo a piedi i Cammini Giubilari sostavano in chiese minori, ospizi, luoghi santi, recitando preghiere, partecipando a messe e confessioni. Ben organizzato, vi erano confraternite e ordini religiosi che offrivano assistenza, con particolare attenzione a mantenere l’ordine pubblico.

Il “Giro delle Sette Chiese” fu un pellegrinaggio a piedi che toccava le sette basiliche principali della città di Roma che venne istituito nel XVI secolo da san Filippo Neri, che si dedicò alla cura dei pellegrini e alla rinascita della devozione popolare. Una figura che ben si confà all’età barocca e della Controriforma per la sua instancabile opera nella cura spirituale e culturale dei giovani, per il suo carattere allegro e umile tanto da essere noto come il «santo della gioia» o il «giullare di Dio».

Nei paesi cattolici con la Controriforma si consolidarono le monarchie assolute come forma legittima di governo e il diritto divino dei re a regnare, lo stesso per il Papa. Entrambi, per il loro operato devono rendere conto solo a Dio. L’unità religiosa tra i due poli ha come fine il preservare una stabilità politica e sociale.

Prerogative della Chiesa sono l’istruzione, l’assistenza civile, la formazione delle coscienze secondo i principi morali cattolici, il diritto di censura e la gestione dell’Indice dei libri proibiti (in latino Index Librorum Prohibitorum) considerati eretici o pericolosi. In caso di eresia è compito dell’Inquisizione romana giudicarla e punirla. Famoso il processo a Galileo Galilei (1633).

Ma il rapporto tra Papato e monarchie non smise mai di essere complesso, segnato da tensioni, da alleanze strumentali e da una progressiva perdita d’influenza politica della Chiesa, che rimane una figura autorevole sul piano spirituale.

Il declino del Papato e del Sacro romano Impero

Il declino del papato era ormai in atto, mentre negli Stati europei varie dispute religiose opponevano cattolici e protestanti, alimentando tra il XVI e il XVII secolo una lunga serie di guerre di religione, tra cui:

• in Germania, tra principi protestanti e cattolici

• in Francia, tra cattolici e ugonotti (calvinisti francesi)

• nei Paesi Bassi, dove le Province Unite (calviniste) si ribellano al dominio spagnolo (cattolico)

• in Inghilterra, i conflitti interni portarono alla repressione e persecuzione dei cattolici e dei protestanti (puritani), altri conflitti si ebbero con altri Stati.

Anche il Sacro Romano Impero andò incontro al suo declino, la divisione tra cattolici e protestanti diede origine a conflitti come la Guerra dei Trent’anni (1618–1648) che coinvolse gran parte dell’Europa centrale. Iniziata come una guerra religiosa, si trasformò progressivamente in una lotta tra le grandi potenze per l’egemonia politica in Europa e provocò milioni di morti, carestie, epidemie e distruzione di intere regioni.

Fu la Pace di Westfalia del 1648 a porre fine alle guerre religiose, con trattati che ridisegnarono la mappa politica europea e con il riconoscimento del diritto dei sovrani di scegliere la religione del proprio stato (in latino cuius regio, eius religio).

Dal punto di vista del potere, Papato e Impero ne uscirono fortemente indeboliti, favorendo così l’imporsi degli Stati moderni in cui il potere era nelle mani di un’unica persona: il sovrano.

Il Papato e la rivoluzione scientifica

Il rafforzamento delle monarchie portò i sovrani a cercare di sottomettere la Chiesa, mentre il Papato perdeva la sua influenza politica.

A mettere ulteriormente in crisi il ruolo tradizionale della Chiesa cattolica furono le nuove teorie sostenute da Copernico, Galileo, Keplero, Newton che spiegavano il mondo da un altro punto di vista: quello scientifico. La Chiesa reagì condannando alcune teorie, ma oramai il cambiamento era in atto.

Gli Stati, alla luce delle nuove concezioni scientifiche, promossero nuove riforme, più razionali, spesso in contrasto con l’autorità religiosa, ciò accelerò la frattura tra Chiesa e Stato. I sovrani cominciarono a sostenere gli scienziati e le loro ricerche, vennero fondate accademie scientifiche come la Royal Society in Inghilterra o l’Académie des Sciences in Francia.

Illuminismo e Rivoluzioni

Il progresso scientifico del Seicento portò nuove idee e un nuovo modo di vedere il mondo aprendo la strada nel XVIII secolo all’Illuminismo, un movimento culturale, sociale e politico che mise in discussione il potere costituito (Chiesa e Stato), contestando le ingiustizie compiute dalla corte, dal clero, dai potenti che per secoli avevano mantenuto il popolo in uno stato di ignoranza e servitù, schiavo dei pregiudizi e delle superstizioni, censurando e condannando chi la pensava diversamente. Rifiutava i dogmi cattolici e il fanatismo religioso, promuovendo il razionalismo e la libertà di coscienza, auspicando la separazione tra Stato e religione (laicismo).

Così mentre lo Stato si rafforzava ulteriormente, il potere della Chiesa si andava indebolendo.

Ispirati dai principi illuministi si verificarono una serie di eventi storici che investirono l’umanità, come:

• la Rivoluzione americana (1776), che portò alla nascita degli Stati Uniti d’America;

• la Rivoluzione francese (1789), che abolì la monarchia assoluta e i privilegi aristocratici.

Eventi che segnando l’inizio dell’età contemporanea, l’età delle Costituzioni moderne e dei diritti dell’uomo.

A ereditare molte idee dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese fu il generale Napoleone Bonaparte che costruì la sua fama attraverso brillanti campagne militari. Dopo il colpo di Stato compiuto abilmente (1799) assunse il potere in Francia come Primo Console sul finire del 1804. Il mese successivo venne incoronato imperatore del Primo Impero francese, instaurando un potere autoritario e personale e segnando la fine della Rivoluzione Francese.

Con il Concordato del 1801 Napoleone riconobbe come preminente la religione cattolica, ma non come religione di Stato mantenendo il controllo dell’Impero sulla Chiesa. La deportazione del Papa, infine, consentì a Napoleone di annettere i territori dello Stato Pontificio.

Nel 1812 l’Impero francese raggiunse la sua massima espansione, per poi declinare fino alla caduta di Napoleone Bonaparte nel 1815.

In Europa si tentò quindi di restaurare il passato, con il Congresso di Vienna si ridisegnarono i confini europei. Il Papato ristabilì la sua autorità temporale e spirituale sui territori dello Stato Pontificio.

Ma gli ideali rivoluzionari continuarono a diffondersi, determinando tra il 1820 e il 1848 lo scoppio dei moti rivoluzionari in varie parti d’Europa. In Italia con il Risorgimento e le Guerre d’Indipendenza ebbe inizio un lento processo di unificazione nazionale, che portò alla nascita di un nuovo Stato unitario italiano sancito con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.

Papa Pio IX avviò il Concilio Vaticano I (1869-1870) per discutere di argomenti riguardanti la vita della Chiesa cattolica e per riaffermare l’autorità del Papa e della Chiesa, messa in discussione con il diffondersi del razionalismo e del modernismo.

Furono sanciti il dogma dell’infallibilità del Papa in materia di fede e di morale, e il dogma secondo cui fede e ragione non sono in contrasto, ma la ragione da sola non può arrivare a conoscere tutte le verità religiose.

Il Concilio Vaticano I segnò l’inizio di una riflessione più profonda sul suo ruolo nel mondo.

Fine dello Stato Pontificio

L’esercito pontificio con l’appoggio della Francia di Napoleone III riuscì a mantenere l’integrità territoriale dello Stato della Chiesa fino al 1870, quando non più difeso dalle truppe francesi in seguito alla sconfitta di Napoleone III nella battaglia di Sedan, le truppe del Regno d’Italia entrarono a Roma attraverso la “breccia di Porta Pia” decretando la fine dello Stato pontificio.

Con l’annessione dei territori e lo spostamento della capitale a Roma nel 1871, si aprì la “Questione Romana”: una controversia sul ruolo di Roma in quanto sede del potere temporale del Papa, ma al contempo agognata capitale d’Italia. Una questione a cui si pose fine con i Patti lateranensi (1929) stipulati tra il Regno d’Italia e la Chiesa cattolica che portarono alla nascita dello Stato della città del Vaticano, riconoscendo l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede.

Agli inizi del 1800, come reazione culturale e artistica all’Illuminismo, comincia a diffondersi in tutta Europa un nuovo movimento: il Romanticismo, un fenomeno complesso che porta a rivalutare i sentimenti, l’irrazionale, la spiritualità, la natura e l’identità nazionale, e soprattutto a contrastare l’idea che solo con la ragione si possa spiegare il mondo.

Nel corso del Novecento le Rivoluzioni industriali e le nuove ideologie produrranno anche nuovi problemi sociali, nuove ideologie, nuove guerre che ogni Papa si troverà costretto ad affrontare.

Unico faro in Europa. Almeno fino a che le nazioni europee, uscite gravemente distrutte dalla Seconda guerra mondiale decisero di porre le basi comuni per una Comunità europea, determinate a impedire il ripetersi di un simile terribile conflitto.

Con Papa Giovanni XXIII si apre il Concilio Vaticano II (1962–1965) portato avanti dal suo successore Papa Paolo VI, per discutere sulla vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo, sull’apertura ecumenica ossia la ricerca di una sempre più stretta collaborazione e dialogo tra le varie chiese cristiane e un aggiornamento della liturgia.

LA CITTÀ DEL VATICANO

Il Papa risiede nella Città del Vaticano, una città-stato al centro di Roma, cuore della Chiesa cattolica romana. È il vescovo di Roma e il capo del collegio dei vescovi di tutto il mondo.

Il Papa è al vertice della Chiesa cattolica e presiede la Curia romana che assiste il papa nella gestione della Chiesa. Egli ha il potere di nominare il presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Il nuovo papa viene eletto dalla maggioranza dei cardinali in conclave, ossia mediante votazioni che si tengono in un luogo protetto da interferenze esterne.

I cardinali – sono nominati dal papa, e compongono il Collegio dei cardinali che ha il compito di consigliare il papa e di eleggere il successore durante il conclave finché non hanno raggiunto gli 80 anni di età.

La Curia Romana – è il complesso di organi e autorità che costituiscono l’apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l’organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

I Vescovi – considerati come i successori degli Apostoli, sono nominati dal Papa e sono responsabili delle diocesi. L’insieme di tutti i vescovi prende il nome di Collegio episcopale e sono tenuti a lavorare in comunione tra loro e con il vescovo di Roma, il Papa.

In ogni diocesi i vescovi sono assistiti dai presbiteri e dai diaconi.

I presbiteri (o sacerdoti) – ordinati dalla Chiesa sono collaboratori del vescovo, e sono chiamati parroci se sono incaricati della cura e della guida di una parrocchia, una comunità cristiana tradizionalmente definita su base territoriale.

I diaconi – ordinati della Chiesa si pongono al fianco dei presbiteri con un ruolo attivo, al servizio dei poveri e dei bisognosi, piuttosto che nella direzione pastorale. Solitamente sono legati a una parrocchia, dove hanno una precisa funzione liturgica.

Possono rimanere diaconi permanenti o attraverso un percorso seminariale ricevere l’ordinazione sacerdotale.

Tutti i sacerdoti e i diaconi sono incardinati in una diocesi o in un ordine religioso.