Per lunghi anni le persone rinchiuse nei manicomi, come quelle che Nello sconvolto vede nel film “Si può fare”, venivano “nascoste” dalla/alla società. Per lunghi anni i manicomi sono stati considerati luoghi-tabù celati dietro alti muri, come quello annesso all’ospedale civile di un paese vicino…

Quel giorno sul principio dell’estate ero poco più che undicenne quando incontrai quel tale, si diceva fosse un matto del manicomio. Stavo scendendo in paese e chiacchierando con una mia amica quando, quasi superata una curva, lo vedemmo arrancare a testa bassa dal nostro stesso lato della strada. Mentre la mia amica spaventata attraversava subito sull’altro lato della via, io non so per quale motivo rimasi continuando a camminare tranquilla finché non mi fu vicino. Farfugliando qualcosa, quasi una supplica, mi abbracciò. Non sapendo bene cosa fare io rimasi ferma, mentre la mia amica mi gridava di scappare. Furono pochi minuti, non mi stava facendo del male, era delicato e continuava a ripetere qualcosa… forse cercava solo un contatto umano. Finché una signora dall’uscio di una casa vicina lo vide e cominciò a urlargli di andare via, di lasciarmi andare e di vergognarsi. Lui immediatamente si ritrasse e mortificato se ne andò via in fretta a testa bassa.

Ne parlai con mia madre dopo e mi disse che era un ragazzo sfortunato, un po’ come quello che incontravamo lungo la strada che da Valdagno portava a Recoaro. Era giovane ma dimostrava molti più anni di quelli che aveva, ogni tanto scappava dal manicomio e si faceva una quindicina di chilometri a piedi per tornare a casa. Il giorno successivo lo riportavano dentro, e scompariva dietro quell’alto muro.

Non si sapeva bene che cosa gli fosse successo, forse una cocente delusione d’amore, in quegli anni l’animo romantico non era poi così raro… non a caso molto gettonato nei juke box era il brano “Cuore matto”.

Un cuore matto, matto da legare

che crede ancora che tu pensi a me,

non è convinto che sei andata via

che m’hai lasciato e non ritornerai.

Dimmi la verità, la verità

e forse capirà, capirà

perché la verità, tu non l’hai detta mai.

Cuore Matto – Little Tony (1974)

♥

«La madre della verità è la storia,

per avvicinarsi alla verità

occorre conoscere la storia»

disse il Don Chisciotte di Cervantes

Infondo i matti sono sempre esistiti. I popoli primitivi pensavano che la pazzia fosse l’espressione di una forza esterna che dominava l’uomo (animismo), un agire che erano soliti interpretare come un presagio, una virtù divinatoria indotta da entità sovrannaturali. Del resto gli stregoni facevano uso di erbe, intrugli e sostanze psichedeliche per raggiungere uno stato di trance e poter entrare nella dimensione del sogno, così nei riti religiosi e sciamanici delle antiche civiltà, in cui si attribuiva alle divinità il potere delle arti mediche. Come nel caso di Asclepio dio della Mitologia greca, al quale furono dedicati templi e santuari che divennero luoghi di cura.

A un certo punto, pur mantenendo una concezione magico-religiosa si cominciarono a studiare i sintomi delle malattie e a ricercarne le cure, sviluppando quella che divenne un’antica tradizione medica. Pertanto la malattia più che espressione di forze divine, venne considerata come il risultato di più fattori che riguardavano l’interezza della persona.

Nell’antico Egitto già non vi era alcuna distinzione tra malattia fisica e mentale, si riteneva che tutte le malattie avessero un’origine fisica e si poneva nel cuore la sede dei sintomi che oggi chiamiamo psichici.

A superare la dimensione magica della tradizione antica fu Ippocrate, il quale elaborò una prima forma di scienza medica, più razionale con conoscenze mediche più precise basate sull’esperienza e sul ragionamento. La sua è una concezione unitaria dell’organismo: mente e corpo influiscono entrambi sulla salute della persona secondo la teoria dei quattro umori fondamentali, legati ognuno a un organo e a uno dei quattro elementi di cui è composto l’universo: terra, aria, fuoco, acqua, dal cui squilibrio deriva la malattia e il temperamento della persona.

Per le antiche medicine orientali fondamentale è l’equilibrio delle energie vitali, come ad esempio nell’ayurveda, medicina tradizionale usata in India che tiene conto dell’equilibrio dei chakra, i centri di energia sottile associati alle principali ghiandole del corpo, e dei tre dosha dal cui equilibrio dipende lo stato di benessere o malattia dell’individuo.

Immersioni, spezie e piante officinali per lunghi secoli furono gli unici rimedi disponibili, specie per i ceti più poveri della popolazione che venivano decimati dalle frequenti epidemie, dalle continue guerre e carestie. Di generazione in generazione veniva tramandata una sapienza contadina praticata in genere dalle “donne del segno”, donne che avevano ricevuto il dono (il segno appunto) devote a San Rocco, pellegrino e taumaturgo francese, santo protettore dal terribile flagello della peste.

I pazzi nel Medioevo erano tollerati purché rimanessero ai margini delle città dalle quali venivano cacciati, nelle campagne erano temuti e respinti dai contadini, erano discriminati e perseguitati come lo furono a lungo i lebbrosi per il loro aspetto deturpato, costretti a vivere nei lebbrosari posti al di fuori delle città per la paura del contagio.

La lebbra o malattia di Hansen è un’infezione cronica causata dal batterio Mycobacterium leprae, che provoca un danno più o meno grave ai nervi periferici e alla pelle se non viene diagnosticata precocemente e trattata in modo adeguato. Non è una malattia facilmente trasmissibile e può essere trattata efficacemente, ma nonostante ciò suscita ancora un forte senso di ansia ed è tutt’oggi causa di discriminazione, stigmatizzazione e pregiudizio.

Sempre più esclusi dalla società, più che di pazzi nel 1600 si parlava di folli, alcuni ammessi al ruolo di buffoni, di satiri alle corti dei signori, personaggi curiosi e festosi che animavano le piazze, partecipavano alle manifestazioni teatrali, alle feste del Carnevale. Portatori di verità non dette, di burle e di discorsi senza censura, solleticavano fin troppo l’immaginazione popolare con i loro racconti di personaggi e terre misteriose, di segreti e intrighi oscuri, tanto che la loro figura venne progressivamente oscurata e quindi fisicamente internata.

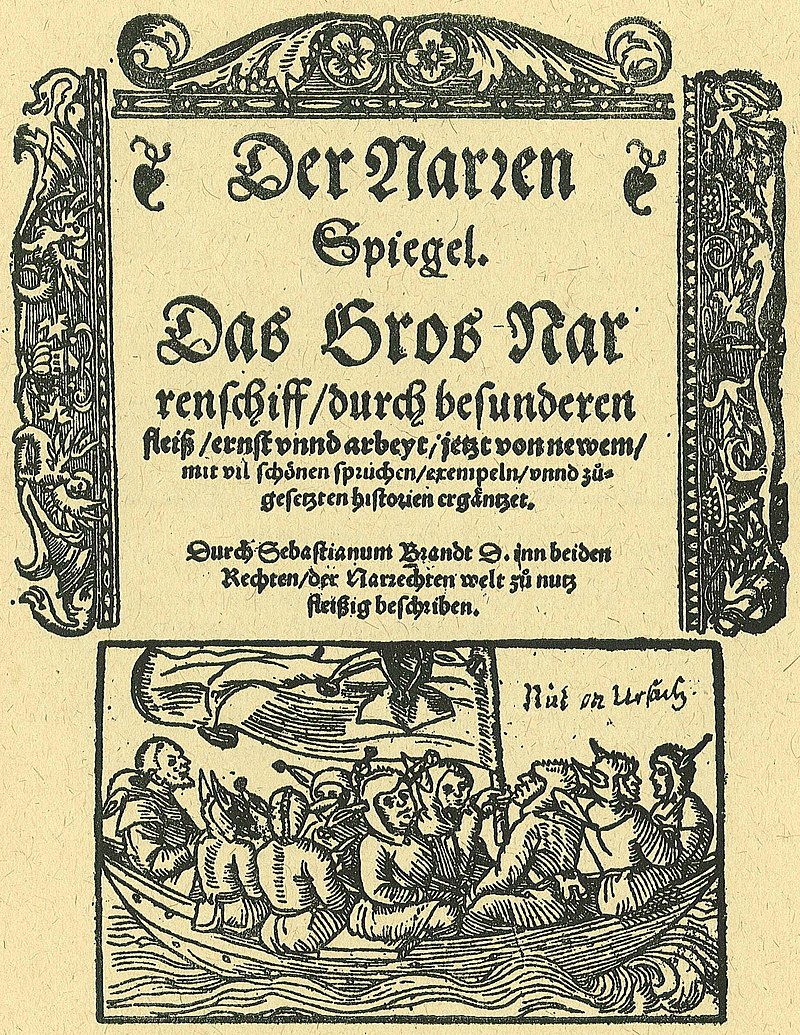

“La Nave dei folli” è un componimento satirico di Sebastian Brant, scritto in tedesco alsaziano, arricchito da xilografie, molte delle quali attribuite ad Albrecht Dürer, venne pubblicato a Basilea nel 1494. Attraverso la figura allegorica della “nave dei folli”, l’autore critica aspramente la società dell’epoca in preda ai vizi e alle debolezze. Il libro ottenne in breve tempo una grandissima popolarità, nonostante l’elevato tasso di analfabetismo dell’epoca.

“La Nave dei folli” è un componimento satirico di Sebastian Brant, scritto in tedesco alsaziano, arricchito da xilografie, molte delle quali attribuite ad Albrecht Dürer, venne pubblicato a Basilea nel 1494. Attraverso la figura allegorica della “nave dei folli”, l’autore critica aspramente la società dell’epoca in preda ai vizi e alle debolezze. Il libro ottenne in breve tempo una grandissima popolarità, nonostante l’elevato tasso di analfabetismo dell’epoca.

Nello stesso periodo si ritiene che al testo di Brant si sia ispirato il pittore fiammingo Hieronymus Bosch nel suo quadro “La nave dei folli” dipinto verso la fine del XV secolo, oggi esposto al Museo del Louvre. Nonostante la precarietà della barca e l’incertezza della sorte, ognuno appare spensierato e gaio all’ombra di un albero, come quello del paese della cuccagna.

Il filosofo e storico Michel Foucault nella sua opera “Storia della follia nell’età classica” riporta la consuetudine di affidare i folli ai battellieri. «A Francoforte, nel 1399, alcuni marinai vengono incaricati di sbarazzare la città di un folle che passeggiava nudo; nei primi anni del XV secolo un pazzo criminale è spedito nello stesso modo a Magonza».

«Rinchiuso nel battello da cui non si può fuggire, il folle è affidato al fiume dalle mille braccia, al mare dalle mille strade, a questa enorme ed esteriore incertezza in tutto. Esso è prigioniero in mezzo alle più libere e più aperte delle strade: ma saldamente incatenato all’infinito incrocio».

Così Michel Foucault commenta nella sua opera il tema della Stultifera Navis, letteralmente ‘il battello che trasporta dei pazzi’. Tutto è simbolico, e risale all’interpretazione, a cominciare dall’albero che si sta ergendo, immagine del sapere e del peccato.

Tratto da: Enciclopedia della Psicologia diretta da Denis Huisman – Trento Procaccianti Editore, 1973

Dagli asili per lunatici ai manicomi

Un tempo si pensava che fosse la luna a indurre in alcuni individui accessi di pazzia ricorrenti, così come influenzava i raccolti, il mosto, le maree, la fertilità, teorie sostenute dalla tradizione astrologica, poi accolte da Newton.

A lungo si credette che la luna influenzasse gli individui chiamati appunto ‘lunatici’, provocando loro febbri e convulsioni dovuti a una malattia sconosciuta chiamata popolarmente il “mal caduto o mal caduco” poiché si manifestava con un’improvvisa perdita dei sensi (epilessia). Era inoltre credenza popolare che lo stato di male epilettico, chiamato popolarmente “grande male” fosse dovuto a una possessione demoniaca (da esorcizzare), mentre il “piccolo male” che si manifesta solo come brevi assenze e sguardo fisso, fosse dovuto a un “Morbo sacro” di origine divina (‘i segnati da Dio’).

Le sindromi convulsive sono riconducibili a un’alterazione elettrica, periodica e transitoria, dei neuroni cerebrali. La funzione cerebrale fisiologica richiede una scarica di impulsi elettrici organizzati e coordinati, in caso di alterazione della scarica degli impulsi elettrici possono verificarsi delle crisi convulsive imprevedibili, di solito di breve durata, che si susseguono nel tempo.

Talvolta gli attacchi non provocano un’assenza di coscienza, altre volte si manifestano con perdita dei sensi, irrigidimento del corpo, convulsioni, il pericolo di cadere procurandosi traumi o ferite.

Il termine “sindrome convulsiva” si preferisce a “epilessia”, in quanto a quest’ultima vengono spesso erroneamente associate false credenze o paure infondate.

Chi assiste a queste crisi spesso si spaventa perché non sa cosa fare, in realtà sono di semplice gestione perché basta seguire alcune indicazioni per un corretto comportamento in caso di necessità, che sarebbe opportuno promuovere con campagne di sensibilizzazione.

In epoca medievale si pensava che la pazzia fosse dovuta a un corpo estraneo nella testa, che poteva essere estratto chirurgicamente, come è rappresentato nel dipinto di Hieronymus Bosch L’estrazione della pietra della follia di fine XV secolo.

Nota bene: questa non è una testata medica, le informazioni fornite da questo sito hanno scopo puramente informativo e sono di natura generale, pertanto occorre sempre fare riferimento al proprio medico di famiglia.

I pazzi finivano quindi per trovare ricovero in quelli che erano stati concepiti come ‘asili per lunatici’ dove venivano accolti anche vagabondi, mendicanti, criminali, per poi trasformarsi gradualmente in manicomi. Il fenomeno assunse una certa importanza soprattutto in conseguenza alle lunghe guerre che investirono l’Europa e portarono miseria, come “La guerra dei cent’anni” che si scatenò fra i regni di Francia e d’Inghilterra, e le “Guerre d’Italia”.

LE GUERRE D’ITALIA DEL XVI SECOLO

Furono una serie di conflitti avvenuti dal 1494 al 1559 tra le principali potenze europee per il controllo della penisola italiana, la quale era suddivisa in Stati che persero la propria indipendenza e furono sottoposti a una lunga dominazione straniera.

Ad avviare le ostilità nel 1494 fu Carlo VIII re di Francia che giunse in Italia con le sue truppe per rivendicare il trono di Napoli, in quanto discendente di Maria d’Angiò. La Francia fece valere le proprie pretese anche sul Ducato di Milano. Intervenne poi la Spagna, e una serie di battaglie videro un’alternarsi di alleanze che coinvolsero anche il Sacro Romano Impero, il Papato, Venezia, l’Inghilterra.

Fu un sessantennio segnato da guerre ininterrotte che si concluse con la pace di Cateau-Cambrésis (1559). Con gli accordi stipulati vennero regolati gli equilibri europei, fino alla pace di Vestfalia del 1648 con cui si concluse una lunga serie di guerre di religione europee tra cattolici e protestanti, in particolare la Guerra dei trent’anni.

Si inaugurò così un nuovo ordine internazionale, più moderno e basato su Stati sovrani e indipendenti, e non più su autorità universali come l’Impero o il Papato.

L’Europa entra nell’epoca delle grandi monarchie assolute, che raggiunge il suo apice con Luigi XIV, il Re Sole.

In Italia gli istituti psichiatrici comparirono intorno al 1400 ad opera di alcuni ordini monastici o ecclesiastici, di amministrazioni provinciali, di medici o persone illustri. I malati mentali più che altro venivano rinchiusi e trattati spesso in modo disumano.

Il medico italiano Vincenzo Chiarugi (1759-1820) sulla spinta delle innovazioni promosse dal francese Philippe Pinel che si stavano affermando in Europa, sostenne la necessità di riformare questi istituti con un approccio più appropriato, orientandoli verso la cura degli alienati.

Nel 1788 a Firenze assunse la direzione dell’ospedale Bonifazio destinato ai dementi e agli inguaribili, questi ultimi in genere affetti da malattie veneree come la sifilide o dovute alla malnutrizione come la pellagra. Ciò gli consentì di raccogliere osservazioni cliniche e di produrre saggi e trattati sia in ambito psichiatrico che in quello dermatologico. Tra il 1793 e il 1794 pubblicò Della pazzia in genere e in specie, trattato medico-analitico in tre volumi.

La complessità della situazione in ospedale lo portò a suddividere i pazienti in gruppi con sintomatologia affine e destinarli a reparti adeguati (incurabili, invalidi, dementi, malati cutanei). Nonostante la ristrettezza dei mezzi e del personale, egli fu in grado di impostare un vero programma clinico con fini etici e soprattutto terapeutici, nel rispetto del malato sia sotto l’aspetto fisico che psicologico, con il divieto dello sfruttamento lavorativo e delle pene corporali.

Ma sul territorio italiano la “terapia morale” promossa da Pinel e da Chiarugi non ebbe molta fortuna. Vi era la convinzione che la scienza come per le altre malattie, anche per quelle mentali avrebbe trovato le cause, organiche o infettive, e quindi le cure (Positivismo).

Con l’avvento della rivoluzione industriale e l’affermarsi al potere della classe borghese divenne impellente emarginare gli elementi socialmente improduttivi, o gli elementi disturbanti come il “matto” del villaggio che fa paura.

Sul finire del 1800 visto il crescente numero degli internati, le condizioni fatiscenti e l’inadeguatezza degli edifici, si sentì la necessità di regolamentare queste strutture che fino ad allora avevano avuto piena autonomia, anche per quanto riguardava l’internamento.

Con la Legge 36 del 1904 proposta dall’allora presidente del Consiglio del Regno d’Italia Giovanni Giolitti (che resterà in vigore fino al 1978) vennero regolati tutti gli ospedali psichiatrici italiani e istituiti ufficialmente i manicomi, regolamentando il ricovero, la custodia e la cura dei malati di mente.

Il Codice Rocco (dal cognome del Ministro di Grazia e Giustizia, Alfredo Rocco) promulgato nel 1930 durante il regime fascista, prevede che tutti gli internati vengano iscritti in automatico nei casellari giudiziari. Persone affette da alienazione mentale, o ritenute pericolose socialmente, o arrecanti pubblico scandalo finirono in manicomio, così come coloro che erano ritenuti “devianti” come omosessuali, prostitute, alcolisti, disabili, ma anche orfani, figli illegittimi, i “ragazzi difficili”, donne scomode o inadatte al ruolo di moglie e madre, come Ida Dalser, l’amante segreta del Duce. I ricoveri coatti (forzati) si moltiplicarono in modo esponenziale e diventarono il pretesto per far fuori gli oppositori politici. Personaggi “scomodi” che venivano così privati di ogni diritto civile e politico, e considerati irrecuperabili.

Intorno alla metà del Novecento casualmente, si incominciò ad osservare che l’effetto di particolari farmaci utilizzati nel trattamento di altre patologie erano in grado di migliorare i sintomi dei disturbi psichiatrici. La psicofarmacologia moderna rese così possibile ripensare gli ospedali psichiatrici, rivoluzionando i trattamenti terapeutici.

“In questi parchi di una bellezza naturalistica assurdamente vasti e ospitali si consuma molta parte dell’ipocrisia con la quale generalmente ci si mette al riparo da un caso di coscienza. I rigogliosi giardini in cui attraverso le cancellate vediamo scorrere libera e serena la vita dei malati di mente, sono in realtà i giardini dei fratelli scomodi, sono i giardini di Abele”.

da I giardini di Abele di Sergio Zavoli (1968)

Il 1968 segnò l’inizio di un grande cambiamento: con la presa di coscienza che l’assistenza psichiatrica in Italia era concepita più come detenzione che non come luogo di cura, il Parlamento approvò notevoli modifiche alla precedente legge 36/1904.

“Avevamo capito che un individuo malato ha come prima necessità, non solo la cura della malattia ma molte altre cose: ha bisogno di un rapporto umano con chi lo cura, ha bisogno di risposte reali per il suo essere, ha bisogno di denaro, di una famiglia e di tutto ciò di cui anche noi medici che lo curiamo, abbiamo bisogno”.

da I giardini di Abele di Sergio Zavoli (1968)

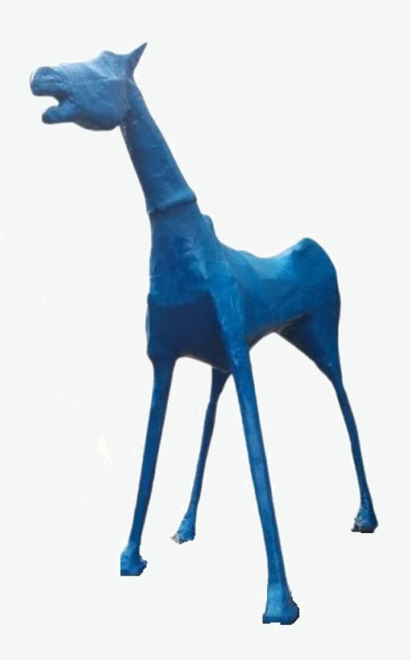

Nel 1973, quando Franco Basaglia era direttore all’ospedale psichiatrico di Trieste e si adoperò per trasformare l’istituto promuovendo attività artistiche e culturali come pittura, scultura, teatro e scrittura creativa, nacque “Marco Cavallo”, una statua di legno e cartapesta alta quattro metri, un cavallo longilineo, azzurro e fiero, che con lo sguardo guarda lontano.

All’interno dell’ospedale c’era un cavallo, che dal 1959 aveva il compito di trainare il carretto per il trasporto della biancheria da lavare, dei rifiuti e di altri materiali. Nel 1972, ormai destinato al macello, fu salvato dagli ospiti dell’epoca che inviarono alle autorità provinciali una lettera. Scritta in prima persona, come se fosse lo stesso cavallo a parlare, chiedeva di poter trascorrere la propria vecchiaia all’interno della struttura, visto che gli ospiti e il personale gli erano molto affezionati. In cambio si sarebbe provveduto a corrispondere una somma pari al ricavato della vendita per la macellazione, senza null’altro chiedere per il proprio mantenimento. La sua/loro richiesta fu accolta e ciò segnò un primo riconoscimento della loro dignità, visto che al tempo erano privati dei diritti civili.

A suo ricordo fu deciso di realizzare un’opera collettiva in collaborazione con alcuni artisti: una grande statua ideata con i pazienti, che potesse contenere idealmente tutti i loro desideri e i loro sogni, un grande cavallo di colore azzurro come la gioia di vivere, che fu chiamato “Marco Cavallo”.

Una gioia che si volle condividere sfilando per le vie della città: Marco Cavallo dotato di una base con le ruote fu trainato fuori dall’ospedale, ma l’operazione non riuscì essendo troppo alto. Così gli ostacoli furono abbattuti e Marco divenne simbolo della svolta storica che avvenne in quegli anni, l’inizio di un processo che porterà prima alla realizzazione di strutture aperte e poi alla chiusura degli ospedali psichiatrici, e quindi al riconoscimento della libertà e dei diritti di tutte le persone con disagio mentale.

Dai manicomi ai

Centri di salute mentale

Il sistema di salute mentale in Italia è considerato un’eccellenza ed è riconosciuto come tale in tutto il mondo; purtroppo gli unici a non rendersene conto pare siano proprio le nostre istituzioni. Nonostante le tipologie di disturbi e le richieste di aiuto di anno in anno siano in aumento, medici e infermieri spesso sono abbandonati a se stessi e i fondi destinati a un settore così delicato sono sempre più scarsi.

Non sempre quello che provi è così folle come credi

Credo che per molte persone sia difficile comprendere quanto sia complesso lavorare con le persone, non è che puoi metterle in pausa, appoggiarle da qualche parte, temporeggiare. E non è un lavoro per tutti, occorre avere anche una preparazione psicologica e delle doti, in particolare l’empatia.

Molti anni fa ho conosciuto una persona davvero speciale di cui mantengo vivo il ricordo. Molto apprezzato nell’ambiente ospedaliero per la sua professionalità e soprattutto per la sua umanità, era il mio capo e dopo tanti anni decise di cambiare lavoro, nonostante il suo fosse un posto fisso. So bene cosa vuol dire lavorare seriamente in un ente pubblico per il bene comune, farsi un mazzo così per far funzionare bene le cose, dedicare tempo e passione, e poi… arriva il solito raccomandato, senza arte né parte ma con un ruolo importante, che ti cambia tutto e manda tutto in tilt. A nulla serve spiegare, non ha la capacità di ascolto, figurarsi quella di ragionare…

Bando alle ciance, il mio ormai ex-capo aveva stravolto tutta la sua vita perché aveva per così dire ricevuto una “chiamata”, così mi spiegò. Era il 1980 e aveva deciso di dedicarsi anima e corpo ai pazienti di un ospedale psichiatrico di provincia. Vedemmo il suo volto radioso, davvero felice quando venne a salutare tutta la squadra al lavoro. Purtroppo qualche mese dopo, improvvisamente ci giunse la notizia che era deceduto: sbatté la testa cadendo da un albero mentre tra i rami stava recuperando un oggetto dei suoi “matti”, ai quali si era affezionato assai.

Forse era destino…

Leda

Cuore matto – Little Tony (1967)