«Bere l’acqua del rubinetto, no eh?!»

parole che ho sentito un sacco di volte, queste.

Le sentii quel giorno all’imbrunire mentre scaricavo le borse della spesa dal baule dell’auto. Alzai lo sguardo mentre m’incamminavo ingobbita sotto il peso delle confezioni d’acqua, ciascuna di sei bottiglie di plastica da due litri, una per ogni mano, e lo riconobbi. Era un impiegato di banca che ogni tanto passava di lì per prendersi un caffè al bar vicino. Non potei nemmeno replicare perché si dileguò rapidamente tra le auto in sosta, segno che di quello che io pensavo proprio non gli importava nulla.

Sono passati diversi anni, ma ogni tanto ripenso alle sue parole. Ho in genere una scarsa memoria, tranne per certe frasi, per certi fatti. Mi s’imprimono nella memoria, specie questa che non era una domanda ma un’affermazione, un modo per far sentire l’altro in colpa, per farmi sentire sbagliata − “Ma che ne sai tu!” gli risposi mentalmente. Ci sono cose che io non dimentico, a differenza di molti che sembrano scordare tutto!

Molte persone che conosco per esempio non ricordano quando l’acqua pubblica fu inquinata dall’atrazina. Si era sul finire degli anni Ottanta e da poco ero venuta ad abitare in pianura, da giorni girava la notizia che nei comuni vicini l’acqua dell’acquedotto che proveniva dal fiume Adige, era inquinata da atrazina. Si era provveduto a dichiararla non potabile e a vietarne l’uso per scopi alimentari, predisponendo delle cisterne di acqua trasportata da autobotti.

Non si capiva come mai dove abitavo io non c’era alcun problema, eppure era la stessa rete idrica! Per cui non fu preso alcun provvedimento, c’era addirittura chi si vantava con una certa tracotanza, che “a casa NOSTRA l’acqua è a posto!”…

A casa mia invece in via precauzionale già si usava solo acqua di bottiglia, anche per cucinare e lavare la verdura. Con la salute non si scherza: l’atrazina è un pesticida inquinante…

Come era prevedibile arrivarono infine il divieto e le cisterne.

Non è curioso che nessuno se ne ricordi?!

Un altro episodio legato all’acqua che accadde a metà degli anni Novanta, fu quando mio figlio cominciò a manifestare una leggera dissenteria. Si nutriva esclusivamente di latte materno e nonostante una scrupolosa attenzione alla mia alimentazione e le cure appropriate, la cosa non si risolveva. La pediatra che lo seguiva prescrisse un esame delle feci da cui risultò la presenza di un batterio, che un po’ la disorientò e mi disse che era strano perché quel batterio in genere contamina l’acqua!

Provammo insieme ad analizzare come il bambino sarebbe potuto entrare in contatto con questo batterio visto che si alimentava solo con latte materno, l’inizio dello svezzamento, infatti, avendo casi di allergia in famiglia lo avevamo spostato un po’ più in là, se assumeva altri liquidi usavo solo acqua di bottiglia, durante il bagnetto risultava difficile… ma poi un’intuizione: il ciuccio!

Avendo superato i sei mesi di vita non occorreva più sterilizzare il ciuccio, per cui lo lavavo sotto l’acqua corrente. Evitando ciò, la cosa si risolse.

Negli anni Duemila poi, accadde che dai rubinetti l’acqua uscisse spesso di un colore marroncino, forse a causa di qualche lavoro in corso da parte dell’acquedotto, pensammo, ma la cosa persistette per settimane.

A scuola ebbi una discussione piuttosto accesa con la dirigente scolastica. Riuniti i genitori dei bambini della scuola primaria, informò tutti che da lì in poi era vietato ai bambini di portare cose da bere da casa. Qualcuno mi spiegò che qualche giorno prima una bambina inavvertitamente aveva fatto cadere del succo sul pavimento, che in breve diventò tutto appiccicoso facendo incavolare parecchio l’operatore scolastico (la bidella) di turno. Così la dirigente invece di provare a trovare una soluzione insieme aveva deciso di TOGLIERE, come al solito! Ormai è così che va: si rinuncia a educare e si preferisce vietare o punire!

La cosa non è che mi trovava tanto d’accordo, così chiesi cosa avrebbe dovuto fare un bambino se aveva sete durante la ricreazione. Lei rispose che in classe era sempre disponibile una bottiglia di acqua… vabbè, in quegli anni a scuola mancava proprio tutto, tanto da farci su dell’ironia, da dover chiedere un contributo economico alle famiglie, in alcune scuole era necessario portare da casa perfino la carta igienica…

E poi con una certa nonchalance aggiunse che infondo “come si faceva una volta? Si andava in bagno e si beveva dai rubinetti!” È chiaro che non aveva ben presente come un bambino di quell’età senza la presenza di un adulto (visto che il personale della scuola era stato già decimato a quel tempo) avrebbero fatto: prima di lavarsi le mani avrebbe avvicinato la canna del rubinetto e si sarebbe attaccato con la bocca, come probabilmente qualcun altro aveva fatto prima di lui… Le feci inoltre presente, che da tempo in paese l’acqua dell’acquedotto era marroncina… Incredibile! Ma parve che a scuola non ci fosse questo problema!!

Diversi mesi dopo con il sopraggiungere della primavera notai che occasionalmente in strada, sotto casa, veniva lasciato aperto il chiusino dell’acquedotto lasciando fuoriuscire una considerevole quantità di acqua durante la notte. Verso l’estate la cosa si ripeté più spesso, non si capiva il motivo di tanto spreco. E tutta quell’acqua chi l’avrebbe pagata, poi?!

Durante il controllo di routine al bar del condominio da parte dell’ASL, venne rilevata nell’acqua di rubinetto la presenza di sostanze non regolari, metalli e altre cose. Qualcuno disse che quasi sicuramente era dovuto all’autoclave condominiale che serviva per dare pressione all’acqua, dato che quella dell’acquedotto era talmente scarsa che faticava ad arrivare al secondo piano, specie d’estate. Anche se non era poi così vecchia, si provvide comunque a rinnovare l’autoclave, tutta in acciaio inox.

Venne quindi predisposto un nuovo controllo dell’acqua, ma ancora i parametri non risultavano a norma! Nel frattempo la dispersione d’acqua continuava a intervalli più o meno regolari, e sempre nelle ore notturne.

Di conseguenza il sindaco, che è l’autorità sanitaria preposta, impose la chiusura dell’autoclave nonostante fosse estate, le temperature piuttosto alte e la pressione dell’acqua piuttosto scarsa: dai rubinetti usciva soltanto un filo d’acqua, al secondo piano non si riusciva a fare una doccia nemmeno a notte fonda, quando tutti dormivano e le aziende erano chiuse. A quanto pare non si è mai pensato di dotare la zona di una torre idrica, forse perché in passato era molto frequente nelle famiglie l’uso di pozzi privati.

Pareva che non ci fosse altra soluzione. Nel frattempo tra i condomini un dubbio si era fatto strada e quando venne il solito incaricato per i soliti controlli, gli fu chiesto se la sua era una verifica a sorpresa o se veniva preventivamente comunicata al gestore dell’acquedotto: la seconda era l’ipotesi giusta. Siccome il bar era chiuso per ferie e sarebbe dovuto tornare in un altro momento, notando pure lui l’asfalto ancora bagnato dall’acqua fuoriuscita durante la notte, ci informò che il prossimo sarebbe stato un controllo “a sorpresa”.

Come era prevedibile alla fine a non avere i parametri a norma risultò essere l’acqua dell’acquedotto, per cui il gestore del servizio idrico fu costretto a rifare tutte le tubature della zona interessata e l’acqua tornò finalmente a norma e l’autoclave ripristinata.

A pensarci su, a differenza di oggi un tempo si vedevano molto di frequente cantieri aperti per la riparazione delle tubature…

Tornando al nostro bancario, diverse estati dopo mentre la famiglia era al mare ebbe un malore, colpito da un infarto passò a miglior vita. Un tempo si sarebbe detto “el xè morto d’un colpo!” Venne trovato ancora seduto a tavola, chino sul frugale pasto solitario consumato davanti alla Tv.

L’eterno riposo

donagli, o Signore,

e splenda ad esso

la luce perpetua.

Riposi in pace.

Amen

La funzione dell’acquedotto pubblico è quella di captare all’origine l’acqua di una fonte, di analizzarla, di controllarla secondo precisi parametri, renderla quindi potabile e distribuirla attraverso una rete idrica.

In pianura per regolarizzare la portata dell’acqua distribuita agli abitanti e alle aziende della zona, spesso si ricorreva alla costruzione delle torri idriche o torri piezometriche. Ancora oggi capita di vederle all’orizzonte.

La torre idrica o torre piezometrica è un’opera idraulica che si è diffusa dalla rivoluzione industriale in poi, il cui funzionamento è quanto mai semplice: una pompa porta l’acqua in alto fino a un serbatoio e per effetto della caduta il flusso acquista potenza (energia potenziale gravitazionale) garantendo all’utenza una pressione dell’acqua costante per tutto l’arco della giornata, indipendentemente dalle condizioni di impiego della rete che possono variare molto. È possibile così ottenere nelle condutture una pressione maggiore di quella fornita dall’acquedotto.

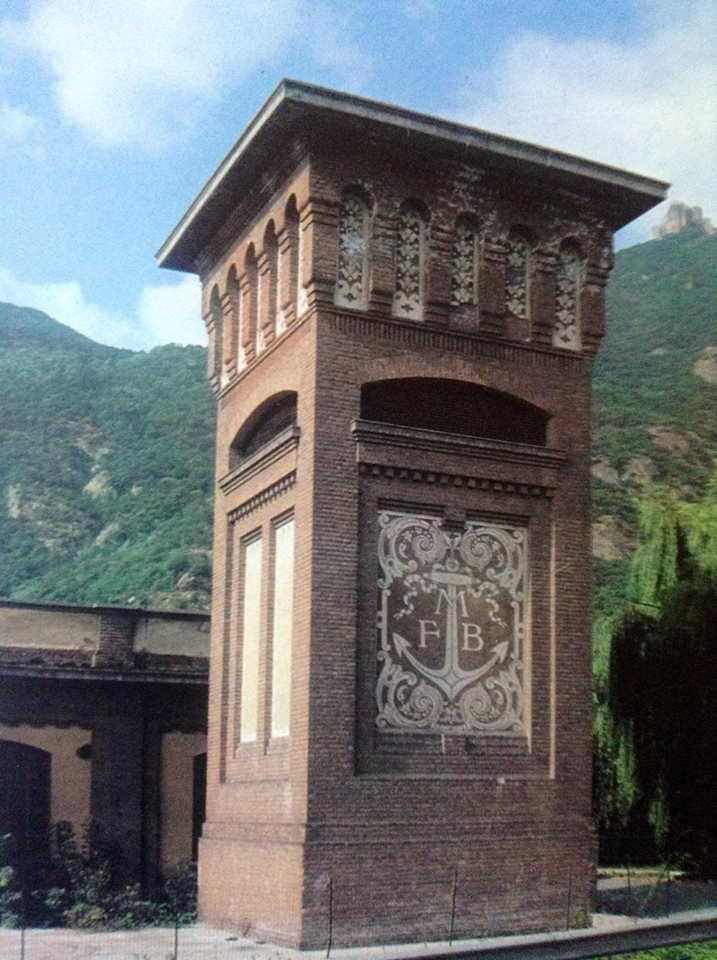

In Piemonte nel comune di Sant’Ambrogio, la torre MFB – Manifattura Fratelli Bosio di Sant’Ambrogio (1924) che è stata demolita nel 1984, aveva la funzione di torrino piezometrico del servizio idrico di stabilimento.

In Piemonte nel comune di Sant’Ambrogio, la torre MFB – Manifattura Fratelli Bosio di Sant’Ambrogio (1924) che è stata demolita nel 1984, aveva la funzione di torrino piezometrico del servizio idrico di stabilimento.

Era una torre del Maglificio Fratelli Bosio realizzato dai due figli del birraio Giacomo Bosio, un edificio ottocentesco in stile liberty alto circa 15 metri, che portava il simbolo aziendale con il grande logo MFB con l’ancora, un marchio famoso in tutta Europa. La torre per tanti anni è stata un “simbolo di operosità del nostro paese”.

La settecentesca torre di Luzzara (Reggio Emilia) grazie alla sua notevole altezza ha ospitato un serbatoio idrico con funzione di torre piezometrica fino alla costruzione della torre dell’acquedotto. Situata sulla riva destra del fiume Po, Luzzara si trova lungo il percorso della ciclovia VENTO una pista ciclabile che costeggiando il fiume Po e attraversando quattro regioni collegherà Venezia a Torino.

In Lombardia i due originali torrioni a pianta rotonda del Castello Sforzesco di Milano costruiti nel 1452, voluti da Francesco Sforza divenuto da poco Duca di Milano, nel corso dei secoli furono utilizzati come prigioni e dalla fine dell’Ottocento ospitarono cisterne d’acqua con funzione di torri piezometriche.

Sullo sfondo i due torrioni – Foto personale

A Sesto San Giovanni una torre piezometrica sorge nell’area ex Falck Unione, uno stabilimento siderurgico della Falck, costituita da un serbatoio pensile che convogliava grandi quantità di acqua di falda utilizzate poi nella lavorazione dell’acciaio.

L’azienda fondata nel 1906 a Milano con il nome di Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde da Giorgio Enrico Falck e altri soci, era una fra le più importanti società italiane attive nel settore siderurgico. Negli anni Novanta è stata riconvertita nella produzione di energia elettrica, in particolare nel settore delle energie rinnovabili.

In un progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Falck è previsto il recupero della torre dell’acqua che diventerà una spettacolare fontana verticale con cascata d’acqua e vista panoramica sulla sua sommità.

La torre piezometrica di quartiere Adriano a Milano, invece, dismessa da anni è stata demolita nel 2020. Un pezzo di archeologia industriale in cemento armato alto 54 metri con un serbatoio dal diametro di 23 metri, la torre fu costruita negli anni Sessanta dove un tempo sorgeva il vecchio stabilimento della Magneti Marelli.

L’azienda fondata a Milano nel 1919 come Società Anonima Fabbrica Italiana Magneti Marelli fu costituita come impresa comune tra l’azienda elettromeccanica milanese Ercole Marelli e la casa automobilistica torinese FIAT. Fu una delle maggiori industrie metalmeccaniche in Italia, specializzata nella produzione di motori e apparecchi elettrici l’azienda presto ampliò la sua attività in diversi settori come quello degli apparecchi radio (Radiomarelli) e televisivi, degli apparati per la meteorologia, degli elettrodomestici e quindi delle apparecchiature elettroniche, creando prodotti all’avanguardia in ambito internazionale. Nel 1967 il Gruppo torinese ne rilevò le quote e ne assunse il totale controllo, nel corso degli anni Ottanta la Magneti Marelli raggiunse dimensioni importanti con l’apertura di stabilimenti in tutto il mondo.

Una torre piezometrica alta 35 metri si trova nei pressi della stazione di Porta Garibaldi di Milano, fu costruita nel 1964 con funzione di serbatoio per l’acqua da destinare alla stazione. Dismessa negli anni Ottanta, venne recuperata in occasione dei Mondiali di calcio che si tennero in Italia nel 1990, e decorata con piastrelle in ceramica, settore d’eccellenza del Made in Italy, dai colori variopinti tanto da essere nota come la “Torre Arcobaleno”, nuovamente restaurata in occasione di Expo 2015.

A Roma la torre piezometrica dell’Eur, nota come il Fungo, che si trova nelle immediate vicinanze del Palazzo dello Sport fu realizzata nel 1957 per l’approvvigionamento di acqua non potabile del quartiere dell’EUR. Alta 53 metri la torre è ancora in uso e ospita sulla sua sommità un ristorante panoramico; fornisce l’acqua della cascata sul lago artificiale dell’EUR, per l’irrigazione dei prati circostanti e per il rifornimento degli impianti idrici antincendio.

Le torri dell’acqua oggi rappresentano un bene culturale, un’importante testimonianza dello sviluppo industriale del Novecento, tanto che sono stati attivati progetti di recupero, di riqualificazione, di adeguamento alle nuove norme antisismiche, altre invece sono strutture in disuso da tempo, abbandonate e in decadimento, e una volta esclusa la presenza di fibrocemento spesso vengono demolite con l’uso di esplosivo.

Il fibrocemento ottenuto da un impasto di malta di cemento con fibre di amianto, è noto commercialmente sotto diversi nomi (cemento-amianto, eternit, ecc.). Per le sue caratteristiche di elevata resistenza, elasticità, lunga durata e peso ridotto, il fibrocemento è stato per decenni ritenuto ottimale per svariati usi industriali. In Italia dal 1992 è vietata la produzione e l’installazione di materiali contenenti amianto, e dal 1994 è proibito anche importarli e venderli.

L’amianto (o asbesto) è un minerale fibroso conosciuto fin dall’antichità per la sua resistenza al fuoco. In Italia è stato messo al bando dal 1992 per quanto riguarda la produzione, la vendita e l’uso, in quanto nel 1973 è stato classificato come cancerogeno. Le conseguenze si possono verificare anche a molti anni di distanza dall’esposizione all’amianto.

Di per sé le sottilissime fibre di amianto non costituiscono un pericolo se non vengono rilasciate nell’ambiente e quindi inalate, perciò se la struttura in fibrocemento (muri, pannelli, tetti, canne fumarie, serbatoi, ecc.) non si presenta in forma friabile o in qualche modo danneggiata, si tende attualmente a lasciarla sul luogo opportunamente trattata da personale specializzato e autorizzato alla bonifica e allo smaltimento di manufatti già esistenti.

Vedi: Amianto – Ministero della Salute

In Italia il fibrocemento è stato largamente impiegato fin dal 1950, anche per i serbatoi dell’acqua e per le tubazioni, che di per sé non costituiscono una fonte primaria di pericolo per la salute pubblica se si presentano integre e ben interrate. In caso contrario se rotte o danneggiate possono rilasciare nell’acqua particelle di amianto, sostanza che in genere non rientra tra i parametri da controllare per garantire la potabilità dell’acqua.

L’Osservatorio Nazionale Amianto fin dal 2008 ha chiesto la bonifica degli acquedotti che hanno presenza di amianto.

Le tubature per il trasporto dell’acqua alle città esistevano già in epoca romana ed erano generalmente in piombo, un metallo che poteva contaminare l’acqua e provocare Saturnismo.

Il Saturnismo è l’avvelenamento da piombo, una potente neurotossina che si accumula nell’organismo, in particolare nelle ossa e nel sangue provocando danni in molte parti del corpo, specie a carico del cervello e del sistema nervoso centrale che nei bambini, essendo ancora in fase di sviluppo, provoca gravi danni cerebrali. La continua esposizione mette a rischio anche i lavoratori che maneggiano il piombo e i suoi composti, e chi vive in case molto vecchie dove ci sono ancora vernici o condutture con piombo.

Il piombo è un metallo tenero, duttile e molto resistente, noto fin dai tempi più remoti, se ne faceva largo uso in Oriente, in Egitto, in Europa. Gli alchimisti pensavano fosse possibile trasformare il piombo in oro (ne parla Paulo Coelho nel libro “L’Alchimista” pubblicato nel 1988) utilizzando la cosiddetta pietra filosofale (sì, proprio quella in grado di produrre l’elisir di lunga vita cercata da Lord Voldemort nella serie di romanzi e film di Harry Potter).

Visti gli effetti tossici dagli anni Sessanta del Novecento si è provveduto a vietare le vernici contenenti piombo. La “benzina rossa” o “Super” sviluppata dalla General Motors (Stati Uniti) che fin dagli anni Trenta conteneva il Piombo Tetraetile (TEL), nei decenni seguenti rendeva il gas di scarico delle auto molto inquinante e pericoloso per la salute. A partire dagli anni Ottanta si è provveduto a ridurre la concentrazione del piombo nei carburanti e si è passati progressivamente alla “benzina verde”. Dal 2002 è stata interrotta la distribuzione della benzina con piombo in Europa , dal 2021 l’ONU ha annunciato che è finita fuori commercio in tutto il mondo.

Tra le tubature metalliche attualmente vengono impiegate quelle in rame e in acciaio. I tubi in ghisa sferoidale sono molto utilizzati, così come quelli in cemento armato. I tubi in polietilene (PE) un materiale noto per la sua flessibilità e resistenza, completamente atossico ben si presta al trasporto di acque potabili, così come i tubi in polipropilene (PP).

Occorre tenere in considerazione lo stato delle tubature da cui passa l’acqua, così come l’intera infrastruttura idrica la cui costruzione spesso è piuttosto antiquata. Lungo le strade la rottura di tubi sotterranei è causata in molti casi dal continuo passaggio di TIR troppo pesanti. È un problema che accomuna molte regioni in Italia.

L’acqua è un bene primario, universale, una risorsa essenziale per la vita, e va salvaguardata.

L’acqua è di uso quotidiano in ambito civile, agricolo e industriale, e non va sprecata.

Scartabellando i resoconti degli atti parlamentari ci si rende conto della palude in cui si muovevano i rappresentanti del popolo che cercavano di far valere i diritti per una salute pubblica, e i governi che facevano “orecchio da mercante” cercando di prorogare all’infinito.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO 10 aprile 1986 – Misure dirette a fronteggiare l’emergenza causata dall’inquinamento delle fonti di alimentazione dell’acquedotto comunale di Casale Monferrato.

[..] è in atto una gravissima emergenza determinata dall’inquinamento delle fonti di alimentazione dell’acquedotto del comune di Casale Monferrato con alto rischio per la salute dei cittadini (da fenolo, anilina, xilolo).

ORDINANZA 2 dicembre 1986 – Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza idrica determinata dall’inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Ferrara.

[..] è emerso che è in atto una gravissima emergenza idrica determinata dall’inquinamento da atrazina e simazina delle acque del fiume Po che alimenta l’acquedotto a servizio dei comuni sopracitati;

ORDINANZA 12 aprile 1988 – Finanziamento delle spese di prima emergenza sostenute da comuni, consorzi, aziende municipalizzate e amministrazione provinciale della provincia di Bergamo per fronteggiare l’emergenza determinata dall’inquinamento da atrazina. - Ministero della Sanità

ORDINANZA 31 marzo 1988, n. 101 – Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell’impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone. Viene esteso alle Marche, alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, al Friuli-Venezia Giulia.

Camera dei deputati:

DISCUSSIONE di mozioni concernenti la potabilità delle acque.

La Camera, premesso che nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988 è stata pubblicata l’ordinanza del ministro della sanità che proroga fino al 28 febbraio 1989 l’ordinanza 101 del 31 marzo 1988. Tale ordinanza ammette un innalzamento dei limiti di atrazina, bentazone, molinate e simazina fino a 160 volte superiore alla soglia di guardia prevista dalla direttiva CEE 80/778 per le acque destinate al consumo idropotabile.

[..]

La Corte di giustizia europea il 23 settembre 1988 ha condannato l’Italia per l’aumento di dose ammissibile di atrazina nell’acqua in deroga alle direttive CEE, in quanto un innalzamento dei limiti è ammesso solo in «situazioni di emergenza» e per un tempo limitato, mentre in Italia questa forma di inquinamento ha un carattere sistematico e ripetuto di impiego di queste sostanze pericolose per la salute.

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349 – Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale. L’ambiente viene così configurato come un bene giuridico autonomo. Un bene della collettività che va tutelato. Le continue e gravi emergenze hanno posto come urgente la gestione controllata delle discariche, dell’uso di prodotti chimici in agricoltura, nell’industria, la vigilanza sul sistema fognario, sullo smaltimento di rifiuti, sullo sversamento in fiumi e mari.

Per un paese con una economia prevalentemente agricola, negli anni del boom economico e dello sviluppo industriale è presumibile non si potesse avere una reale percezione di cosa in futuro avrebbe comportato l’inquinamento dell’ambiente: tutto spariva sottoterra, oppure finiva in mare e “si diluiva” come si usa dire ancora oggi, poiché c’era la concezione, o meglio l’illusione, che il mare fosse infinito e potesse accogliere di tutto… anche navi e barili di rifiuti tossici e pericolosi. Una sorta di grande tomba.

“La chiamano l’Italia dei veleni. È l’Italia degli avidi”.

La tendenza comunque è sempre stata quella di delegare alle istituzioni le decisioni, le autorizzazioni e i successivi controlli, infondo che ne possono sapere i comuni cittadini di prodotti chimici, di diserbanti, di tubature obsolete, di amianto… di PFAS?

I PFAS o sostanze perfluoroalchiliche, sono una famiglia di composti caratterizzati dal legame carbonio-fluoro (C-F). Scoperti negli anni Quaranta del Novecento sono molto utilizzati nell’industria, oggi se ne contano più di 4.000 tipi e si dimostrano particolarmente resistenti ed efficaci per realizzare prodotti antiaderenti, antimacchia o impermeabili, schiume antincendio.

Ma proprio per queste loro caratteristiche i PFAS se non sono ben gestiti durante i processi di lavorazione industriale, possono essere causa di grave inquinamento. Come è successo negli Stati Uniti con il caso DuPont e l’inquinamento da acido perfluoroottanico (PFOA) che venne a galla sul finire degli anni Novanta.

Nei laboratori della DuPont, una grande industria chimica statunitense, nel 1938 venne scoperto il politetrafluoroetilene (PTFE), che proprio per le sue proprietà a partire dagli anni Cinquanta venne impiegato dalle aziende come rivestimento antiaderente per pentole e padelle; negli anni Settanta servì per creare un tessuto sintetico impermeabile e traspirante, oltre a numerosi altri impieghi in ambito industriale e aerospaziale.

Negli anni Novanta si scoprì che la DuPont in una sede di produzione nel West Virginia, aveva causato un grave avvelenamento delle falde acquifere e degli ambienti di lavoro a causa dell’acido perfluoroottanico (PFOA). Questo composto fa parte di un gruppo più ampio di sostanze chimiche, note come PFAS, che comprendono anche un’altra sostanza molto utilizzata, il perfluorottano sulfonato (PFOS).

Già dagli anni Settanta si sapeva degli effetti dannosi del PFOA, ma a quanto pare le aziende omisero di diffondere i dati alla comunità scientifica, come accadde peraltro con le multinazionali del tabacco e sui rischi legati al fumo. In entrambi i casi si tratta di un conflitto di interessi, in cui ha prevalso l’interesse delle aziende su quello della collettività.

L’uso dei PFOA nei processi produttivi è stato quindi regolamentato e ristretto a specifici casi.

Essendo molto resistenti i PFAS non si degradano facilmente, possono persistere per molti anni senza decomporsi e tendono ad accumularsi nel tempo.

Se disperse nell’ambiente queste sostanze sono in grado di contaminare i fiumi e i corsi d’acqua, e di penetrare in profondità nelle falde acquifere perdurando per moltissimo tempo; secondo studi recenti l’esposizione ai PFOA e PFOS può essere collegata a effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente. Di fatto ci si è trovati di fronte a un nuovo tipo di inquinamento, basti pensare che fino ai primi anni 2000 non esisteva una tecnica analitica capace di misurare con precisione la quantità di PFAS nell’ambiente.

Dai risultati preoccupanti emersi da un progetto europeo (PERFORCE) che ebbe inizio nel 2006, e che segnalava il Po come il più inquinato da PFOA fra i maggiori fiumi europei, convinsero l’Italia ad avviare nel 2011 uno studio nel bacino del Po e in altri corsi d’acqua italiani da parte del Ministero dell’Ambiente e dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), per comprendere l’entità e l’origine della contaminazione da PFAS.

Nel 2013 vennero pubblicati i risultati dell’indagine da cui emerse una contaminazione diffusa da PFAS in un’area del Veneto, dove sono localizzati importanti distretti industriali del settore tessile, chimico, conciario e del marmo. Sono state individuate notevoli concentrazioni di PFAS nelle acque superficiali e di falda con valori superiori a quelli suggeriti all’epoca dall’EPA (l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente). Risultavano significativamente contaminati da PFAS il bacino del Brenta e il fiume Fratta-Gorzone.

Il fiume Brenta nasce dai laghi alpini di Levico e Caldonazzo, dopo aver attraversato la Valsugana, la pianura padovana e quella veneziana, poco prima di sfociare nel mare Adriatico riceve l’acqua del Fratta-Gorzone, in cui le concentrazioni di PFAS sono risultate molto elevate.

Il fiume Fratta che scorre nella pianura veronese, riceve le acque del canale irriguo L.E.B. (Lessino Euganeo Berico) prelevate dall’Adige, e poco più avanti le acque di scarico sotterranee del collettore ARICA provenienti da cinque impianti di depurazione vicentini (Arzignano, Montebello Vicentino, Trissino, Montecchio Maggiore e Lonigo).

La Fratta prosegue il suo corso alimentando fossi e canali di irrigazione fino a raggiungere la pianura padovana dove prende il nome di Gorzone, un canale artificiale in cui confluiscono le acque dei vari scoli di bonifica della pianura vicentina, padovana e veneziana, e le acque dell’Agno-Guà-Frassine.

Il torrente Agno che nasce nelle Piccole Dolomiti di Recoaro, scendendo a valle viene alimentato delle acque di vari torrenti fino a diventare il fiume Guà; proseguendo in territorio padovano prende il nome di fiume Frassine che poi confluisce nel canale Gorzone e quindi nel fiume Brenta.

I PFAS sono entrati tra i parametri da monitorare per legge nelle acque destinate al consumo umano, dopo aver recepito la Direttiva comunitaria 2020/2184 con Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023.

Il monitoraggio sul territorio italiano è gestito dall’ARPA che si fa carico di raccogliere i campioni di acqua e di misurare la concentrazione di PFAS e altre sostanze seguendo specifici protocolli. Da tempo la presenza particolarmente elevata di PFAS è stata rilevata in alcune regioni del Nord Italia, oltre che in Veneto anche in Lombardia e in Piemonte. Tra le varie parti coinvolte sono sorte discrepanze riguardo i limiti e le soglie di sicurezza.

La contaminazione avvenuta sul territorio tra Vicenza, Verona e Padova ha interessato gli acquedotti e i pozzi, quindi l’acqua di consumo domestico e per abbeverare gli animali, le acque di scarico delle aziende e dei depuratori che non erano in grado di trattare i PFAS, e quindi i fiumi, i canali, i fossi per irrigare i campi agricoli entrando così nella catena alimentare.

La regione veneta è stata una delle prime ad affrontare la grave contaminazione da PFAS, dal 2013 è partita una mobilitazione dal basso della popolazione, in particolare il movimento “Mamme No Pfas” che pretendono chiarezza sugli effetti dell’assunzione continuativa di tali sostanze. Tra il 2015 e il 2016 la Regione ha avviato biomonitoraggi a campione per valutare il grado di esposizione e la salute della popolazione, e un piano di sorveglianza sanitaria.

Nel frattempo per abbattere la presenza di Pfas nell’acqua sono stati applicati dei filtri speciali negli impianti di trattamento delle acque con costi non indifferenti, e si è provveduto alla costruzione di nuovi impianti con acqua proveniente da fonti non contaminate da PFAS.

Per approfondire: Cos’è questa storia dei PFAS nell’acqua potabile – ilpost.it

È chiaro che prima di immettere una sostanza sul mercato sarebbe più opportuno considerare tutte le sue proprietà, valutare i pro e i contro, cercare di prevedere anche gli effetti a lungo termine.

Esiste un detto: “tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile”, vale anche per le sostanze chimiche.

Leda

Il bacino del Po ⇒

Salute e ambiente vengono prima del profitto.

Un invito ad agire alla radice del problema, fermando subito chi inquina e favorire una rapida riconversione industriale di tutti quei processi responsabili dell’inquinamento da PFAS.