Ho letto questo libro scritto da Aleksandr Solženicyn suddiviso in tre volumi e tradotti da Maria Olsùfieva, diversi anni fa. Volevo capire come è potuto succedere tutto questo. Sembrano cose tanto lontane, ma in realtà come dice una frase di Giambattista Vico che il mio prof di psicologia amava citare:

“La storia ha un corso e ricorso”

e si ripete di continuo, variando secondo l’evoluzione che la società nel frattempo ha avuto. Da qui l’importanza di ricordare e soprattutto capire il passato in modo che tali errori-orrori non si possano ripetere.

Un uomo solo non avrebbe potuto creare questo libro.

Oltre a quanto ho riportato io dall’Arcipelago:

con la mia pelle, la memoria, l’udito e l’occhio,

il materiale per questo libro mi è stato dato,

in racconti, ricordi e lettere, da

(segue un elenco di 227 nomi)

Aleksandr Solženicyn

Il primo volume di Arcipelago GULag ricostruisce il fitto e complesso insieme di sistemi che conduceva ai campi di concentramento: i fermi e gli arresti, gli interrogatori e le torture, l’evoluzione delle procedure, le diverse forme della repressione giudiziaria ed extragiudiziaria.

Il secondo volume riguarda l’interno delle «isole», si propone come una sociologia e una psicologia dell’universo concentrazionario sovietico, «è l’analisi dell’arcipelago nella sua essenza», come ha scritto lo storico Roy A. Medvedev.

Quando hanno cominciato a funzionare i lager nell’URSS? Generalmente si ritiene non prima della conquista del potere assoluto da parte di Stalin, negli anni del «culto della personalità ». Con prove storiche inoppugnabili Solženicyn dimostra che i lager nacquero nel 1918 e, nel tempo, si moltiplicarono con progressione geometrica fino a trasformare il resto del paese in una sorta di «cornice» dei campi di concentramento. La struttura e l’economia del lavoro forzato diventarono parti integranti, seppure separate, del modello di sviluppo della società sovietica dal 1918 al 1956. Questo aberrante fenomeno impose tempi e modi di produzione del tutto particolari, tecniche amministrative e organismi burocratici fondati sul più spietato autoritarismo, norme e obiettivi che trasformarono i lager in «campi di sterminio attraverso il lavoro». La classificazione dei prigionieri per categorie e i rapporti fra politici e comuni, i problemi della presenza delle donne e degli adolescenti nei campi, i sistemi di sorveglianza, l’arruolamento dei delatori, l’assegnazione delle punizioni e degli «incentivi», sono alcune delle numerosissime tessere che Solženicyn usa per comporre un minuzioso mosaico da cui è possibile desumere tutti gli aspetti della vita quotidiana nei lager, la tragica condizione umana degli internati, il loro comportamento e le loro reazioni psicologiche.

Il terzo volume di Arcipelago GULag considera l’arco conclusivo dell’epoca di Stalin e gli anni successivi fino a Chruščëv: il ristabilimento della galera, poi soppiantata dai lager speciali per i detenuti politici, la storia delle evasioni, scioperi ed eroiche rivolte che accelerarono lo sfaldamento del sistema dei lager staliniani nel dopoguerra – una storia di resistenza popolare, di violenza «rivoluzionaria» degli oppressi inedita e avvincente.

Trattando poi del confino, il «paese» fra l’URSS e l’Arcipelago, Solženicyn segue i grandi flussi migratori che lo percorrono: i contadini degli anni della collettivizzazione forzata, i popoli interi deportati durante la Seconda guerra mondiale, i reduci dal lager, la popolazione di «indesiderabili» che anche oggi vi è costretta. Alla domanda se la morte di Stalin abbia significato la fine del GULag, Solženicyn risponde: assolutamente no, è rimasto il metodo generalizzato per l’eliminazione dei dissidenti; in breve: «I dirigenti passano, l’Arcipelago resta». Di questa minacciosa presenza, del perpetuarsi dell’illegalità nel suo paese, Solženicyn testimonia in particolare con due brevi ed agghiaccianti resoconti: sul soffocamento dello sciopero operaio di Novočerkassk nel 1962 e sull’inalterata oppressione che grava sui cristiani evangelico-battisti a motivo della loro fede.

Tratto dalla quarta di copertina del libro

GULag = Glavnoe Upravlenie ispravitelno-trudovykh lagerej (“Direzione principale dei campi di lavoro correttivi” – spesso scritto GULag) è stato il ramo della polizia politica dell’URSS che costituì il sistema penale dei campi di lavoro forzato. Benché questi campi fossero stati pensati per la generalità dei criminali, il sistema dei Gulag è noto soprattutto come mezzo di repressione degli oppositori politici dell’Unione Sovietica.

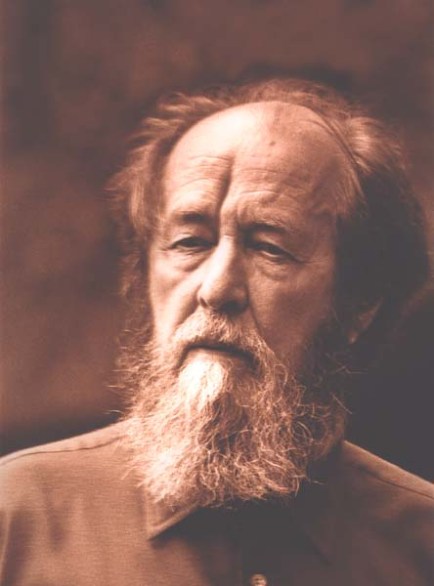

Aleksandr Isaevic Solženicyn nasce a Kislovodsk (Russia) l’11 dicembre 1918, da una famiglia discretamente agiata. Morto il padre pochi mesi prima della sua nascita in un incidente di caccia, la madre si trasferisce col piccolo a Rostov-sul-Don. Nel 1924, a causa degli espropri ordinati dal regime, i due si trovano nella miseria. Ciò non toglie che Aleksàndr continui gli studi e si laurei in matematica nel 1941. Nello stesso anno si arruola come volontario nell’Armata Rossa e viene inviato sul fronte occidentale. Riceve persino un’onorificenza.

Aleksandr Isaevic Solženicyn nasce a Kislovodsk (Russia) l’11 dicembre 1918, da una famiglia discretamente agiata. Morto il padre pochi mesi prima della sua nascita in un incidente di caccia, la madre si trasferisce col piccolo a Rostov-sul-Don. Nel 1924, a causa degli espropri ordinati dal regime, i due si trovano nella miseria. Ciò non toglie che Aleksàndr continui gli studi e si laurei in matematica nel 1941. Nello stesso anno si arruola come volontario nell’Armata Rossa e viene inviato sul fronte occidentale. Riceve persino un’onorificenza.

Ma nel febbraio del 1945, a causa di una lettera (intercettata) in cui critica aspramente Stalin, viene arrestato, trasferito nella prigione moscovita della Lubjanka, condannato a otto anni di campo di concentramento e sei al confino a vita. Comincia il pellegrinaggio di Solženicyn da un lager all’altro. Nel 1953, nel domicilio coatto di Kok-Terek, nel Kazakistan, gli è concesso di lavorare come insegnante. Nel frattempo raccoglie una quantità enorme di appunti sugli orrori dei campi, e ha meditato sulle ragioni intrinseche della vita dell’uomo e sul suo profondo valore morale. Liberato nel 1956, riabilitato l’anno successivo.

Nel 1961 la rivista Novyj Mir pubblica “Una giornata di Ivan Denissovic”, il primo capolavoro assoluto dello scrittore. Il romanzo è un terribile atto di accusa contro i lager staliniani e contro tutti coloro che vogliono soffocare la libertà dell’uomo. Nel raccontare la giornata “tipo” del deportato (in questo caso, appunto, l’emblematico Ivan Denissovic), Solženicyn dà una immagine realistica, anche se molto cruda, dei campi di concentramento siberiani, dove la vita di ogni uomo era quotidianamente messa in gioco e dove non era solo l’esistenza fisica ad essere prigioniera, ma sono anche i pensieri e i sentimenti ad essere condizionati. Con questo libro, destinato a grande fama, nasce di fatto il “caso” Solženicyn. D’ora in poi le vicende che riguardano lui e le sue opere saranno strettamente legate.

Dopo altri due fondamentali romanzi (“Divisione Cancro” e “Arcipelago Gulag”), inizia la lotta dello scrittore contro il sistema e presto comincia la sorda lotta del potere contro di lui e la sua opera. Diventa uno straniero in patria, praticamente uno scrittore clandestino, mentre le sue opere vengono lette ed esaltate fuori dall’URSS. Nel 1970 vince il Premio Nobel per la letteratura, ma non va a ritirarlo temendo che le autorità gli impediscano il rientro in patria. Nel 1973 la polizia segreta entra in possesso del manoscritto di Arcipelago Gulag, Solzenicyn ne autorizza allora la pubblicazione all’estero. Un decreto del Soviet Supremo lo espelle dall’URSS nel 1974 e solo allora si reca a Stoccolma, dove pronuncia un memorabile discorso. In esso afferma di parlare non per se stesso ma per i milioni di persone annientate nei tristemente celebri Gulag sovietici.

Con la seconda moglie, sposata nel 1973, e i tre figli da lei avuti, si stabilisce in America, per tornare infine in patria nel 1994 atterrando con l’aereo a Kolyma, simbolo dei lager staliniani, e far rientro a Mosca da Vladivostok in treno, attraversando tutta l’immensa landa russa.

“Ecco una scenetta di quegli anni. Si sta svolgendo (nella regione di Mosca) una conferenza regionale di partito. La dirige il nuovo segretario del comitato rionale, nominato al posto dell’altro, recentemente arrestato. Alla fine della conferenza viene approvato un messaggio di fedeltà a Stalin. Naturalmente tutti si alzano in piedi (come nel corso della conferenza tutti balzavano su a ogni menzione del suo nome). Nella piccola sala è una «burrasca di applausi che diventa ovazione». Tre minuti, quattro minuti, cinque minuti: sono sempre burrascosi e si tramutano sempre in ovazione. Ma già le palme sono indolenzite. Già le braccia alzate sono informicolite. Già gli anziani hanno l’affanno. Sta diventando insopportabilmente ridicolo anche per chi adora sinceramente Stalin. Ma chi oserà smettere per primo? Lo potrebbe fare il segretario del comitato rionale, in piedi sul podio, il quale ha appena letto il messaggio. Ma è nominato da poco, al posto d’un arrestato, ha paura! Infatti vi sono in sala quelli dell’NKVD, in piedi ad applaudire, osservano chi smetterà per primo! E gli applausi, in una piccola sala sperduta, all’insaputa del grande capo, continuano 6 minuti! 7 minuti! 8 minuti! Sono perduti! Rovinati! Non possono più fermarsi fino a quando non saranno caduti colti da infarto! In fondo alla sala, nella calca, si può ancora fingere, battere le mani meno frequentemente, con minore forza e furore, ma al tavolo della presidenza, in piena vista di tutti? Il direttore della cartiera locale, uomo forte e indipendente, rendendosi pienamente conto della falsità della situazione senza scampo, è tra la presidenza e applaude. 9 minuti! 10 minuti! Egli guarda angosciato il segretario del comitato rionale ma quello non sa fermarsi. Follia! Follia collettiva! I dirigenti del rione, gettando occhiate l’uno all’altro con un filo di speranza ma con la sola esultanza dipinta sulla faccia, applaudiranno fino a cadere, fino a quando li porteranno fuori in barella. E anche allora i rimanenti non batteranno ciglio! All’undicesimo minuto il direttore della cartiera assume un’aria indaffarata e si siede al suo posto al tavolo della presidenza. Oh, miracolo! Dov’è andato a finire il generale indescrivibile irrefrenabile entusiasmo? Tutti in una volta, con l’ultimo battito di mani, cessano e si mettono a sedere. Sono salvi! Lo scoiattolo ha saputo schizzare fuori dalla gabbia con la ruota che gira! Tuttavia proprio così si riconoscono gli uomini indipendenti. Proprio così si tolgono di mezzo. La stessa notte il direttore della cartiera è arrestato. Gli appioppano senza difficoltà, per tutt’altro motivo, dieci anni. Ma dopo la firma dell’art. 206 (del protocollo conclusivo dell’istruttoria) il giudice gli rammenta: «E non smetta mai per primo di applaudire!» (E come fare altrimenti? Quando fermarsi?…)”.

Estratto da Arcipelago GULag vol. I – Parte Prima: L’industria carceraria, capitolo IV: Le mostrine celesti

“L’ideologia! È lei che offre la giustificazione del male che cerchiamo e la duratura fermezza occorrente al malvagio. Occorre la teoria sociale che permette di giustificarci di fronte a noi stessi e agli altri, di ascoltare, non rimproveri, non maledizioni, ma lodi e omaggi. Così gli inquisitori si facevano forti con il Cristianesimo, i conquistatori con la glorificazione della patria, i colonizzatori con la civilizzazione, i nazisti con la razza, i giacobini (vecchi e nuovi) con l’uguaglianza, la fraternità, la felicità delle future generazioni.

Grazie all’ideologia è toccato al secolo XX sperimentare una malvagità esercitata su milioni. La malvagità è inconfutabile, non può essere passata sotto silenzio ne scansata: come oseremmo insistere che i malvagi non esistono? Chi annientava quei milioni? Senza malvagi non sarebbe servito l’Arcipelago.”

Estratto da Arcipelago GULag vol. I – Parte Prima: L’industria carceraria, capitolo II: Storia delle nostre fognature

In Arcipelago GULag vol. II – Parte Terza: Lavoro di sterminio, capitolo X: Invece dei politici, Solzenicyn riporta una serie di casi tragicomici per cui si veniva arrestati secondo l’infame “articolo 58” (quello per cui qualsiasi minuscola cosa è sufficiente per dare dieci anni di carcere ai “controrivoluzionari”).

… una contadina condannata … per molto tempo non riusciva a capire perchè durante il processo il Pubblico Ministero e i giudici la chiamassero konnyj milizioner, poliziotto a cavallo (parlavano invece di kontrrevoljuzioner, controrivoluzionario!). Dopo aver assaggiato e conosciuto i lager, riesce facile credere a storielle simili.

Un sarto, per non perdere un ago, lo puntò nel giornale appeso al muro, combinazione proprio nell’occhio di Kaganovic’. Un cliente lo vide: art. 58, dieci anni (terrorismo).

Una commessa, accettando la merce dallo spedizioniere, la segnava su un foglio di giornale non avendo altra carta. Il numero dei pezzi di sapone capita sulla fronte del compagno Stalin. Art. 58, dieci anni.

Il trattorista della stazione trattori di Znamensk fodera una scarpa consunta con un volantino sulle elezioni al Soviet supremo, la donna delle pulizie ne scopre la mancanza (era responsabile per quei volantini) e lo trova. ACR, agitazione controrivoluzionaria, dieci anni.

Il direttore di un circolo rurale va con un suo guardiano a comprare un busto del compagno Stalin. Lo compra. Il busto è grande, pesa. Bisognerebbe metterlo su una “barella”, portarla in due, ma la sua posizione di direttore non glielo permette: “Ce la farai tu, in qualche modo”. E se ne va avanti. Il vecchio guardiano per parecchio tempo non ci riesce. Prova a prendere il busto sotto il braccio, e’ troppo grande. Prova a portarlo davanti a sè, gli spezza la schiena, piegandolo all’indietro. Finalmente, un’idea: si toglie la cintura, ne fa un cappio al collo di Stalin e lo porta così in spalla attraverso il villaggio. Qui non ci sono dubbi, il caso è chiaro: art. 58-8, terrorismo, dieci anni.

Un marinaio vende a un inglese un accendino «Katiuscia» (uno stoppino in un tubetto e un acciarino), come souvenir, per una sterlina. Menomazione del prestigio della Patria, art. 58, dieci anni.

Un pastore irritato dà della «p… da kolchoz» a una vacca indocile: art. 58, condannato.

Ella Svirskaja canta durante una serata di dilettanti uno stornello appena appena allusivo: questa è ribellione vera e propria! Art. 58, dieci anni.

Un carpentiere sordomuto, si prende anche lui una condanna per agitazione controrivoluzionaria. Com’è possibile? Lavora all’impiantito di un circolo. Hanno portato tutto fuori dalla grande sala, non c’è un attaccapanni, nemmeno un gancio. Mentre lavora, butta la giacca e il berretto su un busto di Lenin. Qualcuno entra, lo vede. Art. 58, dieci anni.

Dei ragazzi che si rincorrevano nel circolo, lottando, con la schiena strapparono un manifesto dalla parete. I due ragazzi maggiori ebbero pene detentive in base all’art. 58. (Con l’Ukaz del 1935 i ragazzi possono essere tradotti in giudizio e condannati in base al Codice Penale dall’età di 12 anni!) Furono condannati anche i genitori, perché sarebbero stati loro a sobillarli.

Uno scolaro sedicenne, dei Ciuvasci, fece un errore di russo, lingua non sua, in uno slogan del giornale murale. Art. 58, cinque anni.

Nell’ufficio di ragioneria di un’azienda statale era appeso lo slogan: «La vita è diventata più bella, la vita è diventata più allegra» (Stalin). Qualcuno aggiunse con la matita rossa «per», cioè la vita è diventata più allegra per Stalin. Non si cercò il colpevole, fu messo dentro tutto il personale dell’ufficio.

[…] Irina Tucinskaja (fidanzata del figlio di Sofronitskij) fu arrestata mentre usciva di chiesa (si intendeva mettere dentro l’intera famiglia) e accusata «di aver pregato per la morte di Stalin» (chi poteva aver sentito quella preghiera?!). Terrorismo! Venticinque anni.

Del resto quasi sempre queste fantastiche accuse non servivano. Esisteva un semplice assortimento standard di accuse e bastava che il giudice istruttore ne incollasse un paio, come s’incolla un francobollo su una busta:

- intenzione di screditare il Capo [Stalin];

- atteggiamento negativo nei confronti del kolchoz;

- atteggiamento negativo verso i prestiti dello Stato (quale persona normale li giudicava positivamente!);

- atteggiamento negativo verso la costituzione staliniana;

- atteggiamento negativo verso (l’ennesimo) provvedimento del partito;

- simpatia per Trotskij;

- simpatia per gli Stati Uniti;

- eccetera eccetera.

Da allora ho capito la verità di tutte le religioni del mondo: esse lottano contro il male nell’uomo (in ogni uomo). Non è possibile espellere tutto il male dal mondo, ma si può circoscriverlo in ciascun uomo.

Da allora ho capito la menzogna di tutte le rivoluzioni della storia: esse distruggono soltanto i portatori del male ad esse contemporanei (e, nella fretta, anche i portatori del bene), ma assumono il retaggio di un male ancora accresciuto.

Ad onore del secolo XX va ascritto il processo di Norimberga: uccideva l’idea stessa del male e in minima parte gli uomini da questa contaminati (non fu certamente merito di Stalin, lui avrebbe senza dubbio preferito interpretare meno e fucilare di più). Se l’umanità non sarà saltata in aria o non si sarà sgozzata, forse questa tendenza si affermerà verso il secolo XXI…

(vol. II Parte IV: L’anima e il reticolato, capitolo I’ Ascesa)

“Tutti gli scrittori che scrissero di prigioni senza esservi stati personalmente ritennero doveroso esprimere la compassione per i reclusi e maledire la prigione stessa. Io che ci sono stato a sufficienza, io che là ho nutrito l’anima, dico, irremovibilmente: SII BENEDETTA, PRIGIONE, perché fosti nella mia vita!

(Ma dalle tombe mi rispondono: Parli bene tu, che sei rimasto vivo!).

(vol. II, pag. 622, Parte IV: L’anima e il reticolato, capitolo I: Ascesa)

Sfogliamo qualche altra pagina del medesimo fascicolo di «Byloe». Ecco uno dei primi proclami del 1862, è da lì che è uscito tutto: ‘Che cosa vogliamo noi? il bene, la felicità della Russia. La realizzazione di una vita nuova, migliore, è impossibile senza vittime, perché non abbiamo tempo da perdere, ci occorre una riforma veloce entro breve tempo’.

(vol. III, p. 113, Parte V: La galera, capitolo IV: Perché l’avete tollerato?)

La gioventù rinchiusa nelle celle con una condanna politica non è mai la gioventù media d’una nazione, è sempre stata molto più avanti. In quegli anni la massa della gioventù doveva ancora «putrefarsi», disilludersi, diventare indifferente, amante della dolce vita, per poi forse iniziare, da quella sella accogliente, l’amara salita verso una nuova vetta: l’avrebbe fatto forse vent’anni dopo?

[..]

Nella chiesa di Butyrki già condannati, già tagliati fuori, rinunciatari, gli studenti di Mosca composero una canzone e al crepuscolo la cantavano con le voci ancora malferme:

Tre volte al di’ la sbobba,

e canti ogni sera;

con l’ago di prigione

cuciamo i tascapane.

Di noi non ci curiamo,

firmato: fate presto!

Quand’è che torneremo

dai lager siberiani?

Riflessioni: mio padre è nato pochi mesi dopo Solženicyn e per fortuna ha avuto un destino diverso, essendo nato in Italia. La guerra l’ha vissuta pure lui e l’ho sentito spesso raccontare con tristezza della Russia e dei soldati italiani che non tornarono e furono dati per dispersi. Girava anche una leggenda metropolitana in cui si diceva con ironia, che alcuni italiani non erano tornati perché avevano trovato qualche bella russa e si erano stabiliti là… mah!

Leda