Il Regno d’Italia proclamato in epoca risorgimentale (1861) sul finire del secolo ambiva come gli altri Stati europei a conquistare un proprio dominio coloniale, in particolare sul territorio africano, specie con l’apertura del canale di Suez (1869) che dal Mare Mediterraneo attraverso il Mar Rosso rendeva più breve la via per raggiungere l’India e l’Oriente.

Nel 1880 il Corno d’Africa era ancora in parte libero e le sue coste erano solo formalmente sotto il controllo dell’Egitto, quando la baia di Assab ceduta nel 1869 alla Compagnia di Navigazione Rubattino di Genova, venne acquisita dal governo italiano.

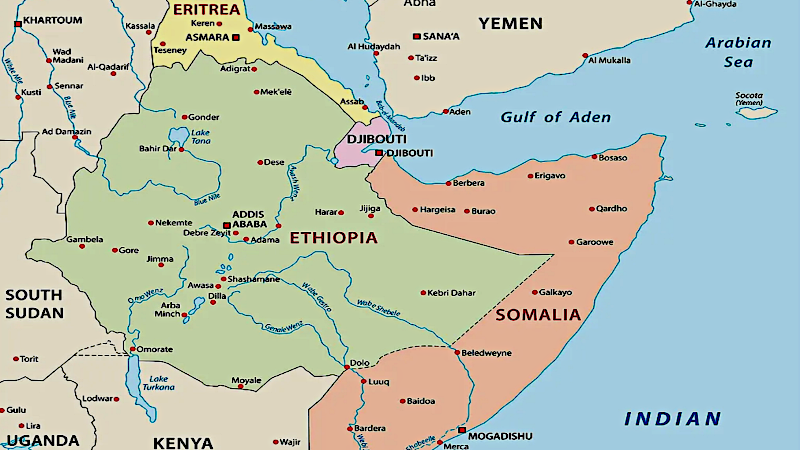

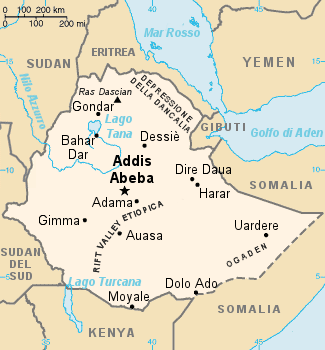

IL CORNO D’AFRICA

Il Corno d’Africa è una penisola dell’Africa nord-orientale che comprende: Eritrea, Etiopia, Somalia e Gibuti. La regione prevalentemente montuosa, è attraversata dalla Grande fossa tettonica (Rift Valley), originata dallo scontro fra la placca tettonica africana e quella araba.

È caratterizzata da una grande varietà ambientale e climatica, ed è abitata da popolazioni significativamente diverse per lingua, religione, organizzazione sociale ed economica, pur tuttavia non sono state mai completamente isolate, ma hanno avuto una lunga storia di interazioni.

Nell’antichità la prossimità dei territori del Corno d’Africa con il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l’Oceano Indiano, favorì lo sviluppo di regni e imperi ricchi e potenti. Si ritiene che lungo la costa del Mar Rosso vi fosse un regno leggendario, che gli antichi egizi chiamavano “La terra di Punt”, in cui si scambiavano merci con le regioni confinanti.

Intorno all’VIII secolo a.C. venne fondato il Regno D’mt (pronuncia Damat) con capitale Yeha, che tenne relazioni commerciali con i Sabei che popolavano la zona dell’attuale Yemen al di là del Mar Rosso.

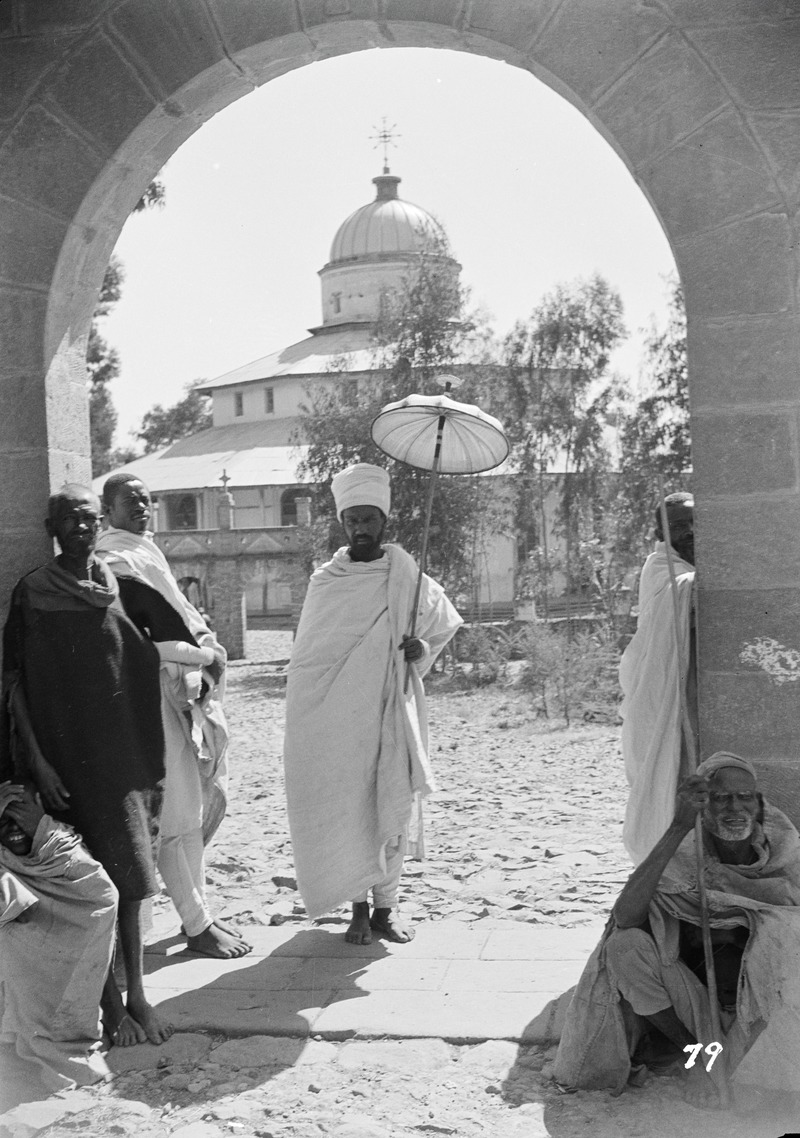

Dopo il suo declino sorse il Regno axumita nella pianura settentrionale dell’Abissinia, che dal I secolo a.C. giocò un ruolo fondamentale sulle rotte commerciali tra l’Impero Romano e l’India. Fu tra i primi stati africani a adottare nel IV secolo il Cristianesimo, mentre l’Islam venne introdotto dai mercanti che commerciavano sulle coste del Mar Rosso, e si diffuse tra le comunità di pastori nell’interno.

Il Corno d’Africa è una delle aree più antiche, ed è considerata una delle culle dell’umanità. Nella Dancalia o Triangolo di Afar che si trova tra Etiopia, Eritrea e Gibuti, vi sono stati ritrovamenti fossili di ominidi, come la celebre Lucy, uno scheletro quasi completo di un Australopithecus afarensis, così come i resti fossili dell’Homo bodoensis e dell’Homo sapiens idaltu, ma anche fossili di elefanti, coccodrilli e ippopotami.

Nella depressione della Dancalia, dove vi è il punto d’incontro di tre placche tettoniche (africana, araba e somala) in continua espansione, si trova il punto più basso dell’Africa con il lago Assal che si trova a una quota di 155 metri sotto il livello del mare, ed è uno dei tre laghi più salati del mondo, gli altri sono il lago Don Juan in Antartide e il lago Gaet’ale in Etiopia. In questa zona ricca di minerali, vi è il Piano del Sale una vasta distesa salina e una catena di vulcani, di cui l’Erta Ale è uno dei più attivi al mondo.

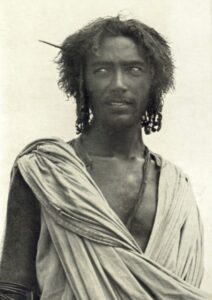

La Dancalia è un luogo desertico, ostile, dove risiedono gli Afar (nella foto con l’abbigliamento tradizionale), un gruppo etnico nomade che pratica l’Islam e vive allevando cammelli e vendendo il sale marino ricavato dal suolo che si è formato grazie all’evaporazione di antichi laghi costieri. I primi ad esplorare parte della regione nel 1881 furono il geografo ed esploratore italiano Giuseppe Maria Giulietti che insieme al tenente di vascello Giuseppe Biglieri e al resto dell’equipaggio vennero attaccati e uccisi dai predoni. Ma la Dancalia rimase quasi del tutto sconosciuta finché nel 1928-29 l’esploratore Raimondo Franchetti riuscì ad attraversarla interamente e ad entrare in amicizia con le popolazioni locali, mentre molti componenti della spedizione si ritirarono stremati dalle fatiche e dalle malattie.

La Dancalia è un luogo desertico, ostile, dove risiedono gli Afar (nella foto con l’abbigliamento tradizionale), un gruppo etnico nomade che pratica l’Islam e vive allevando cammelli e vendendo il sale marino ricavato dal suolo che si è formato grazie all’evaporazione di antichi laghi costieri. I primi ad esplorare parte della regione nel 1881 furono il geografo ed esploratore italiano Giuseppe Maria Giulietti che insieme al tenente di vascello Giuseppe Biglieri e al resto dell’equipaggio vennero attaccati e uccisi dai predoni. Ma la Dancalia rimase quasi del tutto sconosciuta finché nel 1928-29 l’esploratore Raimondo Franchetti riuscì ad attraversarla interamente e ad entrare in amicizia con le popolazioni locali, mentre molti componenti della spedizione si ritirarono stremati dalle fatiche e dalle malattie.

L’Eritrea

È una delle regioni della zona sub-Sahariana (regione a sud del Sahara) con la storia più antica, fece parte dell’antico regno di Aksum. Le sue coste intorno al 1300 subirono l’influenza della cultura islamica araba e furono sede di guarnigioni dell’Impero Ottomano, il cui dominio durò per trecento anni e venne ereditato dagli Egiziani che lo perdettero a loro volta, in favore dei colonizzatori italiani nel 1885.

È una delle regioni della zona sub-Sahariana (regione a sud del Sahara) con la storia più antica, fece parte dell’antico regno di Aksum. Le sue coste intorno al 1300 subirono l’influenza della cultura islamica araba e furono sede di guarnigioni dell’Impero Ottomano, il cui dominio durò per trecento anni e venne ereditato dagli Egiziani che lo perdettero a loro volta, in favore dei colonizzatori italiani nel 1885.

Il Regno d’Italia infatti dopo aver acquisito nel 1882 la Baia di Assab, il suo primo possedimento coloniale in Africa, nel 1885 conquistò Massawa, per poi espandersi nell’interno fino ad Asmara.

Le forze italiane continuarono ad avanzare nell’altipiano abissino, sconfinando in terra d’Etiopia dove regnava il Negus Menelik II, con il quale il governo Crispi entrò in conflitto. Per regolare i rapporti reciproci nel 1889 venne stipulato il Trattato di Uccialli (o Wuchale) con cui il sovrano etiope riconosceva le recenti acquisizioni territoriali italiane in Eritrea.

Nel 1890 venne dichiarata ufficialmente la colonia italiana eritrea.

La Somalia

Nell’antichità il territorio si trovava frammentato e controllato da vari sultanati e regni; a partire dal VII secolo vi giunsero gli arabi che stabilirono le loro colonie lungo la costa dell’Oceano Indiano e del Golfo di Aden, favorendo uno scambio culturale e religioso che porterà all’affermazione dell’Islam sulla costa, e al commercio con i paesi della Penisola arabica, attraverso l’antica Via della Seta che collegava l’Europa alla Cina.

Nell’antichità il territorio si trovava frammentato e controllato da vari sultanati e regni; a partire dal VII secolo vi giunsero gli arabi che stabilirono le loro colonie lungo la costa dell’Oceano Indiano e del Golfo di Aden, favorendo uno scambio culturale e religioso che porterà all’affermazione dell’Islam sulla costa, e al commercio con i paesi della Penisola arabica, attraverso l’antica Via della Seta che collegava l’Europa alla Cina.

Il governo Crispi si adoperò per istituire dei protettorati italiani anche in Somalia. Ma in conseguenza alla Conferenza di Berlino che si tenne tra il 1884-85 che portò a una spartizione dell’Africa tra le potenze europee, la Somalia si trovò contesa da tre Stati: l’Italia, la Gran Bretagna e la Francia.

Nonostante l’Egitto tentasse di impedire l’espansione coloniale europea nell’Africa nordorientale, il territorio finì per essere spartito, dando origine al protettorato della Somalia britannica nel 1886 (oggi Somaliland), alla Somalia italiana nel 1892 situata nella parte più meridionale, e alla Somalia francese nel 1896 nella parte più settentrionale (oggi Gibuti).

L’Italia poté così consolidare la sua presenza nel Corno d’Africa.

L’Etiopia

È tra le aree più antiche dell’umanità, e la sua storia si identifica con il Regno di Aksum, il cuore dell’antica Etiopia.

A consolidare il regno tra il 1889 e il 1913 fu l’imperatore Menelik II che ampliò il suo dominio sui territori, avviò una serie di innovazioni e di riforme facendo di Addis Abeba la capitale, organizzò l’esercito al fine di mantenere l’indipendenza del paese.

A consolidare il regno tra il 1889 e il 1913 fu l’imperatore Menelik II che ampliò il suo dominio sui territori, avviò una serie di innovazioni e di riforme facendo di Addis Abeba la capitale, organizzò l’esercito al fine di mantenere l’indipendenza del paese.

Nel 1890 fra l’Impero d’Etiopia e il Regno d’Italia nacquero dei contrasti in merito a interpretazioni divergenti del Trattato di Uccialli, e l’Italia fu accusata di voler limitare la sovranità etiope.

Guerra d’ Abissinia

Il trattato di Uccialli si prestava a diverse interpretazioni poiché venne redatto in due versioni: in italiano e in amarico (la lingua ufficiale dell’Etiopia che appartiene al gruppo delle lingue semitiche), ciò fu alla base delle controversie che portarono alla Guerra d’Abissinia nel 1895.

L’anno successivo il conflitto culminò nella battaglia di Adua in cui il negus potendo disporre di numerosi reparti di cavalleria, i migliori dei quali erano composti da guerrieri Oromo, provocò forti perdite tra gli italiani. La guerra si concluse con il Trattato di Addis Abeba con cui veniva riconosciuta la piena indipendenza dell’Etiopia.

La pesante sconfitta subita arrestò per molti anni le ambizioni coloniali italiane sul corno d’Africa.

La battaglia di Adua fa da sfondo alle vicende dei personaggi narrati nel romanzo L’ottava vibrazione di Carlo Lucarelli pubblicato nel 2008, e racconta gli eventi vissuti dagli italiani dell’epoca.

Nel 1930 a salire al trono fu Haile Selassie che introdusse molte riforme politiche volte a modernizzare l’Etiopia, abolendo la schiavitù e coordinando dal 1935 la resistenza contro l’occupazione italiana.

Con l’avvento del regime fascista (1925) difatti, la politica coloniale italiana aveva preso nuovo slancio concentrando gli sforzi verso la conquista dell’Etiopia su cui Benito Mussolini meditava da tempo, ambendo a competere con le altre potenze europee.

Guerra d’Etiopia

Nel 1935 le truppe italiane invasero il territorio etiopico, senza una formale dichiarazione di guerra e nonostante fosse un paese membro della Società delle Nazioni.

Con una superiorità numerica e tecnologica sproporzionata rispetto a quella delle forze etiopi, venne messa in atto una forte repressione, con fucilazioni di massa e l’uso di gas letali proibiti dalla comunità internazionale (di cui si è ammesso l’uso solo nel 1996), che decimarono la popolazione. Tutto ciò attirò forti critiche internazionali.

Con una superiorità numerica e tecnologica sproporzionata rispetto a quella delle forze etiopi, venne messa in atto una forte repressione, con fucilazioni di massa e l’uso di gas letali proibiti dalla comunità internazionale (di cui si è ammesso l’uso solo nel 1996), che decimarono la popolazione. Tutto ciò attirò forti critiche internazionali.

Il conflitto si concluse nel 1936 quando le truppe italiane guidate dal generale Pietro Badoglio entrarono nella capitale Addis Abeba. Hailé Selassié perduto il trono prese la strada dell’esilio verso l’Inghilterra.

Con la conquista dell’Etiopia, unita all’Eritrea e alla Somalia italiana nasce l’Impero dell’Africa Orientale Italiana (AOI) proclamato ufficialmente da Mussolini nel 1936, di cui Vittorio Emanuele III di Savoia, re d’Italia, assunse il titolo di Imperatore.

Nell’Ottocento in Italia si andavano manifestando forti correnti interventiste. Il Regno d’Italia oltre alle prime colonie nel Corno d’Africa, si lanciò alla conquista della Libia, che era sotto il dominio dell’Impero Ottomano.

La Libia

Tre sono le regioni storiche della Libia: la Cirenaica, la Tripolitania il Fezzan.

Tre sono le regioni storiche della Libia: la Cirenaica, la Tripolitania il Fezzan.

• La Cirenaica occupa tutta la fascia orientale del territorio libico. Fu colonizzata prima dai Greci, poi cadde sotto l’influenza dell’Egitto tolemaico, e nel 96 a.C entrò a far parte dell’Impero Romano e divenne parte della provincia romana d’Egitto. Fu uno dei centri di diffusione del Cristianesimo copto. La Cirenaica era nota nell’antichità per il silfio, una pianta dalle qualità medicinali oggi estinta. La regione con la conquista arabo-islamica (circa 642 d.C.) fu rinominata Barqa.

Entra a far parte dell’Impero ottomano dal 1517.

• La Tripolitania è la regione costiera occidentale della Libia. In origine abitata dai berberi, fu prima colonizzata dai fenici, poi divenne dominio di Cartagine e poi della Numidia (146 a.C.), per poi prosperare con i Romani di cui divenne una provincia. Intorno al 435 venne occupata dai Vandali, riconquistata dai Bizantini nel VI secolo, e dagli arabi nel secolo successivo, fino a diventare parte dell’Impero ottomano. A testimoniare i fasti del passato sono i siti archeologici: Leptis Magna e Sabratha, entrambi beni protetti dall’UNESCO.

• Il Fezzan occupa la parte più interna a sud della Libia, è nel cuore del deserto libico che è la parte meno esplorata dell’immenso deserto del Sahara, con condizioni climatiche più estreme ma anche con paesaggi spettacolari e oasi fertili.

Fin dal V secolo a.C fu abitato dai Garamanti, una popolazione berbera che controllava le antiche vie carovaniere della Rotta trans‑sahariana che attraversavano il deserto. La regione menzionata da Erodoto, fu luogo di scambi commerciali per i Romani, e con l’avanzata dell’Islam nel VII secolo vi giunsero tribù arabe nomadi. Nel XIX secolo fu sotto il controllo dell’Impero ottomano.

Nel 1911 l’Italia del governo Giolitti decise di invadere la Libia con l’obiettivo di occupare e ottenere il controllo delle provincie nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica.

Guerra italo-turca

Dopo aver dichiarato ufficialmente guerra, gli italiani occuparono Tobruk per l’importanza del suo porto e per la sua posizione strategica verso l’Egitto, quindi Tripoli che era la città più grande e più importante della Libia, e Bengasi capitale della Cirenaica.

Dopo aver dichiarato ufficialmente guerra, gli italiani occuparono Tobruk per l’importanza del suo porto e per la sua posizione strategica verso l’Egitto, quindi Tripoli che era la città più grande e più importante della Libia, e Bengasi capitale della Cirenaica.

A guerra ancora in corso iniziarono le trattative, i turchi indeboliti da pressioni balcaniche e militari accettarono gli accordi di pace. Fra il Regno d’Italia e l’Impero Ottomano nel 1912 fu sottoscritto il Trattato di Losanna con cui la Libia venne ceduta formalmente all’Italia, la cui presenza rimase limitata ai centri urbani costieri.

In patria, al coro di voci in favore della conquista si era inserito anche il poeta Giovanni Pascoli pronunciando il celebre discorso “La Grande proletaria si è mossa”. Egli auspicava che gli italiani in miseria, costretti a emigrare in paesi lontani, potessero trovare in terra italiana − quella libica − migliori condizioni di vita.

«Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre Alpi e oltre mare [..] a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso, e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora.»

(Giovanni Pascoli, “La Grande Proletaria si è mossa”, 1911

L’Italia ottenne quindi il controllo della Tripolitania, della Cirenaica e dell’amministrazione del Fezzan, fondando l’embrione della futura colonia di Libia. Durante l’occupazione la popolazione locale oppose una lunga e feroce resistenza, specialmente nell’area della Cirenaica dove furono i Senussi a organizzare e guidare la rivolta contro gli italiani.

I Senussi sono gli appartenenti a una Confraternita mistica islamica fondata da Muhammad ibn Ali al-Sanusi nel 1837, che insegnava a seguire una relativa austerità di vita. La Confraternita esercitava un significativo controllo territoriale, mediando tra tribù spesso in sfida all’autorità ottomana. Agli inizi del 1900 i Senussi avviarono un forte movimento di resistenza contro le potenze coloniali.

Figura di spicco del movimento fu Omar al-Mukhtār, apprezzato conoscitore del Corano e imam, abile stratega ed esperto del territorio arido e desertico. Seppe riunire e avere al suo seguito gran parte della guerriglia anti-coloniale libica, e guidò la resistenza contro gli italiani negli anni 1920.

Figura di spicco del movimento fu Omar al-Mukhtār, apprezzato conoscitore del Corano e imam, abile stratega ed esperto del territorio arido e desertico. Seppe riunire e avere al suo seguito gran parte della guerriglia anti-coloniale libica, e guidò la resistenza contro gli italiani negli anni 1920.

Una volta catturato nel 1931, dopo un sommario processo venne impiccato. In Libia è considerato un eroe nazionale.

La famiglia dei Senussi, guidata da re Idris I di Libia nel 1951 fondò il Regno di Libia, ma venne deposto nel 1969 da Gheddafi.

Il leone del deserto un film del 1980 del regista siriano Mustafa Akkad, è dedicato proprio alla figura di Omar al-Mukhtār interpretato dal grande Anthony Quinn con Irene Papas nella parte di Mabrouka, una donna coraggiosa che incarna la dignità del popolo libico, e ad altri straordinari attori. È uno dei rari film sulla dominazione coloniale italiana in Libia, ma che venne censurato per lunghi anni in Italia.

La resistenza libica fu combattuta con misure repressive durissime, con esecuzioni di civili, punizioni collettive e rappresaglie, fino alle deportazioni nelle colonie penitenziarie italiane e nei campi di concentramento, specialmente con l’ascesa del fascismo.

Il regime fascista di Mussolini consolidò il controllo sul territorio, costruì strade, ferrovie, ospedali e promosse eventi come il Gran Premio di Tripoli, una competizione automobilistica che si tenne dal 1925 al 1940, e la Fiera internazionale di Tripoli creata nel 1927, era un’esposizione commerciale che attualmente è la più antica tra le Fiere africane esistenti.

Negli anni Trenta Mussolini incoraggiò l’emigrazione di coloni italiani affinché si insediassero nelle aree coltivabili delle colonie, e fece sì che la popolazione locale prevalentemente araba e berbera s’integrasse. Fra di essa vennero reclutati soldati irregolari, specialmente in Eritrea, che successivamente furono inquadrati nel Regio Corpo Truppe Coloniali e ribattezzati “ascari” nel 1889; agirono in varie occasioni a fianco delle truppe italiane.

Nel 1934, con l’unione della Tripolitania e della Cirenaica venne proclamata la nascita della Libia italiana.

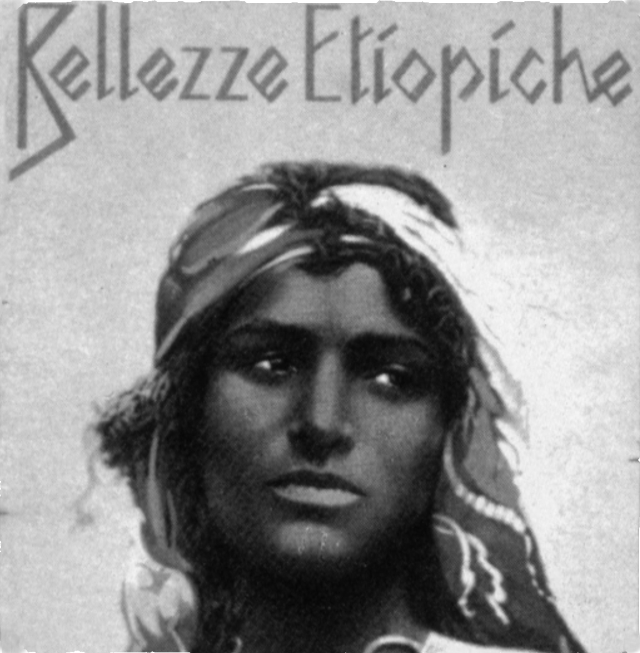

In Italia la propaganda fascista aveva fatto della conquista e della civilizzazione, in particolare dell’Etiopia, un motivo di orgoglio atto a rafforzare il consenso popolare, ad alimentare le ambizioni di conquista nelle nuove generazioni e a facilitare il loro arruolamento volontario, anche attraverso il mito della “Venere nera” e cioè l’idealizzazione della bellezza erotica delle femmine etiopi, della loro disponibilità e sottomissione in quanto considerate esseri inferiori, oggetti sessuali da conquistare al pari delle loro terre.

Alla diffusione di tali stereotipi maschilisti, espressione di una società patriarcale, contribuirono notevolmente le fotografie della propaganda coloniale che solleticavano le fantasie erotiche maschili, e le canzonette popolari che sono rimaste nella memoria.

Alla diffusione di tali stereotipi maschilisti, espressione di una società patriarcale, contribuirono notevolmente le fotografie della propaganda coloniale che solleticavano le fantasie erotiche maschili, e le canzonette popolari che sono rimaste nella memoria.

Basti pensare a “Faccetta nera” canzone scritta in dialetto romanesco da Renato Micheli e musicata da Ruccione nel 1935 per partecipare al “Festival della canzone romana”, che è considerata oggi la più rappresentativa del Ventennio fascista.

Voleva essere un canto di ‘liberazione’ per la donna abissina, un invito affinché ella si apprestasse ad attendere e ad accogliere le Camicie nere che ‘la libereranno dalla schiavitù’… per farne una ‘schiava d’amore’, una romana, sottoposta a un’altra legge e a un altro Re.

Evidentemente gli uomini etiopi erano esclusi…

Ai coloni e alle truppe di maschi italiani era tacitamente concessa una sorta di promiscuità fisica e carnale con le donne colonizzate, tanto da legittimarne il possesso, la convivenza e/o l’abuso.

Ma presto i matrimoni misti e la procreazione di meticci, spesso non riconosciuti, divennero un serio problema per il Duce. Per ovviare a ciò, il regime indusse molte giovani donne nubili a migrare verso le colonie, importò prostitute e case di tolleranza, e si affrettò a emanare tra il 1937 e il 1939 le leggi contro le unioni miste “lesive del prestigio della razza”.

La canzone Faccetta nera finì per non essere proprio gradita a Mussolini, si provò ad aggiustarla un po’, si tentò di bandirla del tutto ma era un motivetto troppo in voga fra la gioventù di quegli anni. C’era anche chi tra il popolo si divertiva a storpiare le strofe, a farne versioni irriverenti, lasciando presagire ciò che sarebbe accaduto.

Coloro che a quel tempo erano bambini raccontano che nelle aule delle scuole italiane sopra alla carta geografica d’Italia era appesa quella delle colonie dell’Africa Orientale Italiana e della Libia, tanto che con una certa enfasi affermano di non aver saputo per lungo tempo dove collocare geograficamente Roma, la capitale o la propria città di origine. Gli alunni erano sottoposti a un martellante indottrinamento nel mito del fascismo.

Nelle colonie del Corno d’Africa fu attuata una politica del terrore e dello sterminio contro i ribelli e contro le popolazioni loro complici. Nel corso del 1937 gli occupanti italiani si macchiarono di alcuni gravi episodi: come quello che seguì l’attentato ai danni di Rodolfo Graziani, viceré d’Etiopia e governatore generale dello Scioa, che venne ferito gravemente ad Addis Abeba. Come conseguenza fu messa in atto una rappresaglia indiscriminata che durò tre giorni, in cui vennero uccisi migliaia di civili.

Fu una vera e propria strage, che precedette il terribile Massacro di Debra Libanos, un importante monastero cristiano copto. Il viceré Graziani convinto che il clero copto appoggiasse la resistenza etiope ordinò una repressione armata. Le truppe coloniali italiane sotto il comando del generale Pietro Maletti rastrellarono i presenti, che vennero poi portati in un luogo isolato e massacrati.

E si badò bene che in patria dei crimini compiuti non si sapesse nulla, e per lungo tempo, fino ai giorni nostri. Chi è tornato spesso si rifiutava o non riusciva a parlare di ciò che aveva visto e di ciò che aveva fatto.

Una politica coloniale così brutale, un sistema così oppressivo, l’efferata repressione razzista rivolta anche verso i civili, non agevolarono certo i progetti del regime che la propaganda celebrò a più riprese, ma dovette fare i conti con una resistenza locale combattiva e un territorio le cui caratteristiche certo non favorivano il pieno controllo.

Nemmeno i grossi incentivi destinati all’insediamento dei coloni, alla valorizzazione agraria del territorio, al trasferimento di imprenditori e di lavoratori per la costruzione delle opere pubbliche ebbero i riscontri sperati. Così come naufragò l’intento di dirottare verso le colonie italiane il flusso migratorio che all’epoca lasciava il paese per andare negli Stati Uniti, in Sudamerica oppure in Australia.

L’Impero coloniale dell’Africa Orientale Italiana e della Libia terminò dopo la Seconda guerra mondiale con l’occupazione britannica dei territori soggetti al dominio italiano (1941).

Isole del Dodecaneso

Durante la Guerra italo-turca del 1911-12 combattuta contro l’Impero ottomano, le truppe italiane occuparono anche le isole del Dodecaneso nel Mar Egeo. Doveva essere un’occupazione temporanea secondo il Trattato di Losanna del 1912, tuttavia si protrasse per oltre trent’anni trasformando le isole in una colonia italiana.

La presenza straniera sul territorio era mal digerita dagli abitanti che manifestarono atti di ribellione e di resistenza civile, specialmente dal 1936 con il regime fascista che impose politiche di “fascistizzazione” e “italianizzazione” che acuirono il malcontento fino alla rivolta, scatenando la “Guerra delle Pietre” (Petropolemos), in particolare nell’isola di Kalymnos.

Dopo la Prima guerra mondiale e la sconfitta dell’Impero Ottomano che perse gran parte dei suoi territori, questi vennero spartiti e i confini ridisegnati con il Trattato di Losanna del 1923 firmato tra la Turchia e le Potenze dell’Intesa. Il Dodecaneso fu riconosciuto come possedimento italiano. Noto anche come Isole italiane dell’Egeo, le truppe italiane vi mantennero il controllo politico fino al 1943 quando dopo la resa vennero sconfitte dai tedeschi che occuparono le isole per poi essere assegnate alla Grecia nel 1947.

Delle avventure e disavventure di un piccolo plotone di soldati italiani che sbarca in una di queste isole, l’antica Megisti (Kastellorizo), racconta il bellissimo e suggestivo film “Mediterraneo” (1991) di Gabriele Salvatores.

Albania

L’Italia guidata da Mussolini nel 1939 invase l’Albania, che già dagli anni Venti era sotto la sfera di influenza italiana (protettorato). Il re Zog fu costretto all’esilio, mentre Vittorio Emanuele III assunse il titolo di re d’Albania. Nel paese formalmente autonomo, venne insediato un governo fascista e istituite milizie fasciste albanesi per reprimere l’opposizione. Molti furono i coloni che giunsero per insediarsi sul territorio, altri arrivarono per costruire le infrastrutture (strade, ferrovie, edifici pubblici) e venne avviato un programma di italianizzazione.

L’Italia guidata da Mussolini nel 1939 invase l’Albania, che già dagli anni Venti era sotto la sfera di influenza italiana (protettorato). Il re Zog fu costretto all’esilio, mentre Vittorio Emanuele III assunse il titolo di re d’Albania. Nel paese formalmente autonomo, venne insediato un governo fascista e istituite milizie fasciste albanesi per reprimere l’opposizione. Molti furono i coloni che giunsero per insediarsi sul territorio, altri arrivarono per costruire le infrastrutture (strade, ferrovie, edifici pubblici) e venne avviato un programma di italianizzazione.

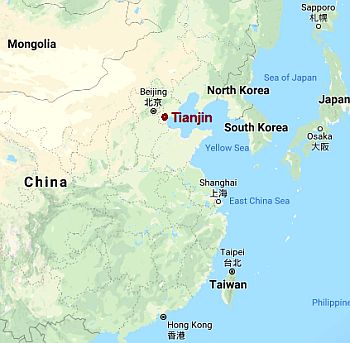

Tientsin (Cina)

Nel corso del 1800 l’Impero cinese durante la dinastia Qing, trovandosi ad affrontare le Guerre dell’Oppio e la Rivolta dei Taiping, fu fortemente indebolito e costretto ad aprire i suoi porti al commercio occidentale e fare concessioni territoriali. Le potenze europee poterono così colonizzare ed esercitare un controllo significativo sul paese.

Nel corso del 1800 l’Impero cinese durante la dinastia Qing, trovandosi ad affrontare le Guerre dell’Oppio e la Rivolta dei Taiping, fu fortemente indebolito e costretto ad aprire i suoi porti al commercio occidentale e fare concessioni territoriali. Le potenze europee poterono così colonizzare ed esercitare un controllo significativo sul paese.

Nel 1899 contro tale ingerenza straniera si sollevò la cosiddetta Ribellione dei Boxer alimentata da tensioni interne e nazionaliste, ribellione che fu repressa dall’Alleanza delle otto nazioni (tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Giappone, Stati Uniti, Italia e Austria-Ungheria) e si concluse con il Protocollo dei Boxer con cui venne imposta alla Cina una pesante indennità di guerra e la concessione di altri territori alle potenze straniere.

In seguito a tale protocollo il Regno d’Italia ottenne ufficialmente nel 1901 la concessione italiana di Tientsin (conosciuta anche come Tianjin) che fu formalmente occupata nel 1902. Nel 1935 si contava una comunità mista con una minoranza italiana che bonificò l’area e costruì aree verdi, edifici pubblici e infrastrutture in stile italiano.

L’Impero coloniale italiano raggiunse la sua massima estensione proprio mentre si stava per affacciare l’inizio della Seconda guerra mondiale, al termine della quale l’Italia perse il dominio sulle sue colonie.

Leda

* Attenzione: lo scopo di questo post è solo storico e divulgativo, senza alcuna intenzione di promuovere ideologie o celebrare miti del periodo fascista della nostra storia italiana.